Resúmenes

Mediante la revisión de información secundaria oficial, publicaciones científicas y el análisis de la ENSANut-2012, este trabajo busca proveer una visión integral de la magnitud actual de las lesiones causadas por el tránsito (LCT) en México y analizar críticamente la respuesta social organizada. Las altas tasas de choques, lesiones, muertes y discapacidad atribuidas a este problema de salud pública, representan un elevado costo para la sociedad mexicana, en especial para los hogares. Se discute cómo la respuesta mexicana se ha enfocado a los automovilistas, dejando fuera a usuarios vulnerables de la vía pública y se ha privilegiado la implementación de estrategias poco efectivas. A pesar de que se dispone de legislación para los principales factores de riesgo, se ha descuidado su correcta aplicación. La estrategia mexicana podría fortalecerse implementando estrategias de movilidad seguras, equitativas, saludables y sostenibles para los diferentes actores de la vía pública. A pesar de los avances que se han dado en términos de prevención de LCT, existen aún retos y oportunidades para el país.

Accidentes de Tránsito; Políticas Públicas de Salud; Encuestas Epidemiológicas

Based on a review of secondary data and the scientific literature and an analysis of the ENSANut-2012 database, the current study provides a comprehensive overview of the current burden of road traffic injuries (RTI) in Mexico and analyzes the country’s social response to RTI. The high collision, injury, mortality, and disability rates associated with this public health problem represent a high cost for Mexican society, especially for families. The paper argues that the Mexican response has focused on vehicle occupants while overlooking vulnerable road users and has prioritized strategies with limited effectiveness. Although the country’s existing legislation addresses the main risk factors, enforcement has been limited. Finally, the paper makes some recommendations for strengthening the Mexican strategy to prevent RTI, such as safe, equitable, healthy, and sustainable mobility for all types of road users. Despite some strides in RTI prevention, there are still challenges and opportunities to be addressed in the future.

Traffic Accidents; Health Public Policy; Health Surveys

Por meio da revisão oficial de informações secundárias, publicações científicas e da análise da ENSANut 2012, este trabalho visa a proporcionar uma visão abrangente da magnitude atual das lesões causadas pelo trânsito no México e analisar criticamente a resposta social organizada. Os altos índices de acidentes, lesões, mortes e invalidez atribuídos a esse problema de saúde pública representam um alto custo para a sociedade mexicana, especialmente para as famílias. Discutimos neste estudo como a resposta mexicana tem focado em motoristas, deixando de fora os usuários vulneráveis das vias, e tem favorecido a implementação de estratégias pouco efetivas. Embora exista legislação que abrange os principais fatores de risco, tem sido negligenciada a sua correta aplicação. A estratégia mexicana poderia ser fortalecida por meio da implementação de estratégias de mobilidade segura, equitativa, saudável e sustentável para os diferentes atores da vias. Apesar dos grandes avanços que foram feitos em termos de prevenção das lesões causadas pelo trânsito, ainda existem desafios e oportunidades para o país.

Acidentes de Trânsito; Políticas Públicas de Saúde; Inquéritos Epidemiológicos

Introducción

El reciente estudio de la carga de la enfermedad muestra cómo de 1990 a 2010 las lesiones causadas por el tránsito (LCT) en el mundo se incrementaron un 46,3% para llegar a 1,3 millones de muertes por año. Esto implicó un incremento en la tasa de mortalidad de 6,2%, pasando de 18,4 a 19,5 por 100 mil habitantes. Este incremento fue mayor en peatones (62,3% en las muertes y 17,6% en la tasa), motociclistas (56,7% en muertes y 14,4% en la tasa) y ciclistas (51,7% muertes, 7,8% en la tasa de mortalidad). Así de ser la décima causa de muerte en 1990 pasó a ser la octava en 2010 11 . Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2095-128.. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyectan que de seguir la tendencia actual, se constituirá como la quinta causa de muerte en 2030 22 . World Health Organization. Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. Geneva: World Health Organization; 2013..

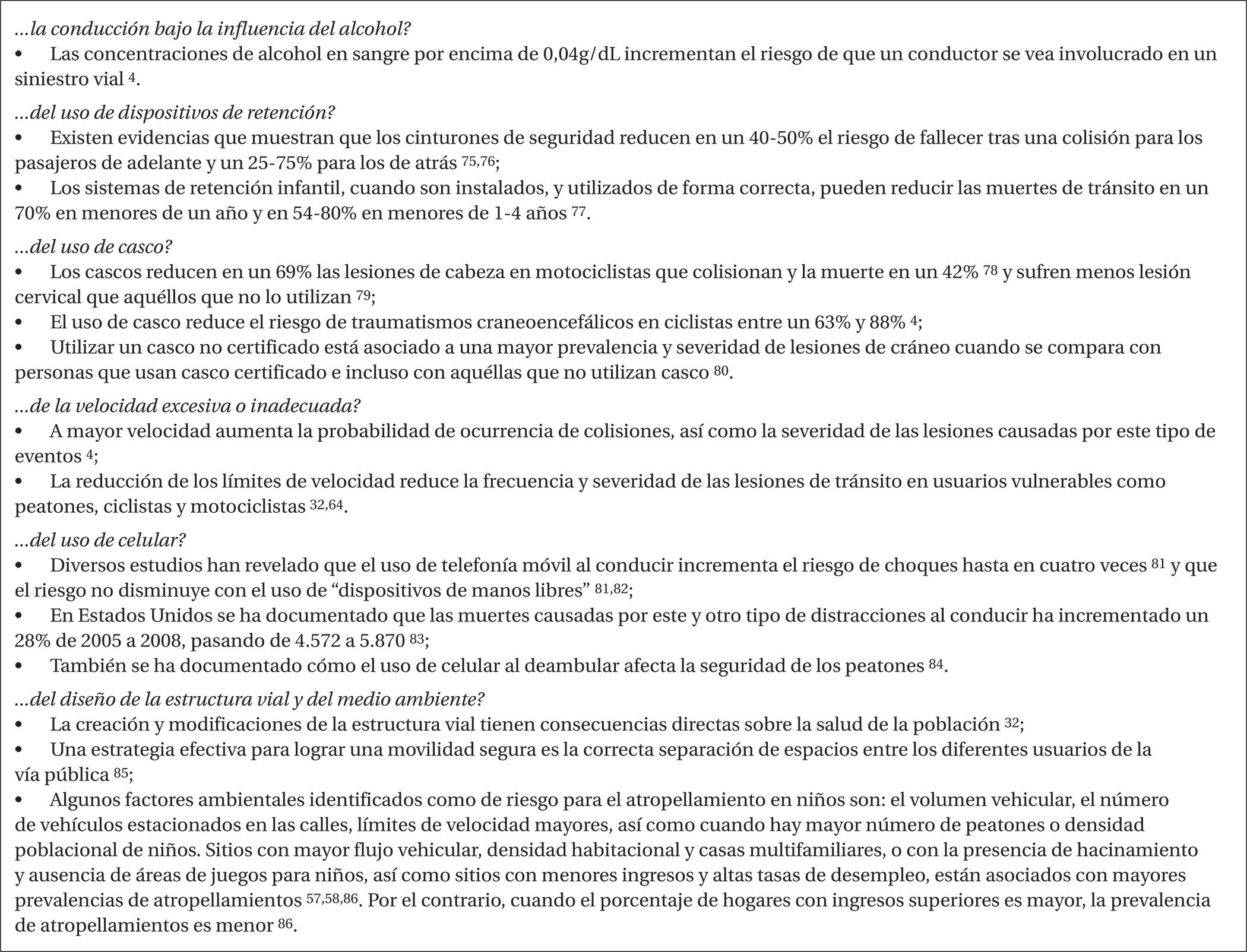

Las LCT son un fenómeno complejo y de causas múltiples 33 . Híjar-Medina M, Vázquez-Vela E. Foro nacional sobre accidentes de tránsito en México. Enfrentando los retos a través de una visión intersectorial. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2003.. La OMS ha puesto gran énfasis en cinco factores de riesgo sobre los cuales considera es imperativo trabajar, en aras de lograr la seguridad vial: consumo de alcohol y conducción, no uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil (SRI), no uso de casco en motociclistas y velocidad inadecuada 44 . Peden MM, Scurfield R, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mathers C. World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization; 2004.. Hay, sin embargo, otros factores de riesgo que han recibido poca atención.

Pocas evidencias han sido publicadas en México que analicen desde una perspectiva integral el problema de las LCT. Conscientes de que un enfoque, basado en evidencias, para la prevención y atención de las lesiones puede y debe adoptarse 55 . Norton R, Kobusingye O. Injuries. N Engl J Med 2013; 368:1723-30., el objetivo del presente estudio fue utilizar las evidencias disponibles para hacer un diagnóstico de la situación actual de las LCT en el país y analizar la respuesta social a este problema. A partir de este diagnóstico, se establecen recomendaciones de política pública orientadas a reforzar la estrategia mexicana de seguridad vial. Consideramos que el análisis del caso mexicano podría servir de insumo para la reflexión y discusión de investigadores y tomadores de decisiones en otros contextos.

Metodología

Mediante una revisión narrativa, se analiza tanto información primaria como secundaria. La información primaria proviene de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANut-2012) que es representativa para el ámbito nacional y estatal y constituye la información a escala nacional más reciente en el tema. Detalles sobre su diseño han sido publicados previamente 66 . Romero-Martínez M, Shamah-Levy T, Franco A, Villalpando S, Cuevas-Nasu L, Gutiérrez J, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012: diseño y cobertura. Salud Pública Mex 2013; 55 Suppl 2:S332-40.,77 . Gutiérrez J, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2012.. Algunos resultados aquí presentados se publicaron en una ficha técnica como estrategia de difusión rápida 88 . Pérez-Núñez R, Híjar M, Celis A, Hidalgo-Solórzano E. Lesiones causadas por el tránsito: hora de poner el freno. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2012.. De igual manera, se analizó información secundaria proveniente de tres tipos de fuentes:

-

Sistemas de información oficiales disponibles para el ámbito nacional sobre: mortalidad, egresos hospitalarios, adicciones, urgencias y servicio médico-forense;

-

Documentos oficiales de las dependencias públicas encargadas de dar respuesta al problema de las LCT;

-

Artículos publicados en MEDLINE/PubMed, publicados de 1990 a enero de 2013, que reportan información sobre la epidemiología de las LCT en México, sus determinantes y consecuencias asociadas; intervenciones, programas, políticas y respuesta social organizada a este problema de salud pública. Esta revisión fue realizada por dos investigadores de forma independiente y luego se reunieron para integrar ambos abordajes. Se identificaron inicialmente 93 publicaciones, 37 (40%) fueron eliminadas por no coincidir con los objetivos de este estudio (temas distintos a las LCT, realizados en otro país, trabajos clínicos o biomédicos). De los 56 seleccionados, se eliminaron 9 artículos de revisión, comentarios, reporte de casos y editoriales –a partir de la revisión del resumen– y 15 tras leer el trabajo completo y observar que no aportaban información adicional. Cuando formaban parte del mismo estudio o abordaban el mismo tema se incluyó sólo el más reciente. Finalmente, se incluyeron 32 publicaciones de relevancia para este estudio.

El análisis se contextualizó a la luz de la evidencia internacional.

Resultados

Primero se presenta el análisis sobre la epidemiología de las LCT en México, a continuación se aborda la exposición a los principales factores de riesgo documentados; posteriormente, se analizan las consecuencias económicas y sociales documentadas; finalmente se presenta la respuesta social al problema de las LCT.

Epidemiología de las LCT en México

De 1999 a 2010 fallecieron casi 185 mil personas por LCT. De 1999 a 2009 la tasa de mortalidad presentó un incremento de 1,5% por año 99 . Hijar M, Chandran A, Pérez-Núñez R, Lunnen JC, Rodriguez-Hernandez JM, Hyder AA. Quantifying the underestimated burden of road traffic mortality in Mexico: a comparison of three approaches. Traffic Inj Prev 2012; 13 Suppl 1:5-10. hasta llegar a una tasa de 16,6 por 100 mil habitantes lo que implica que, en ese año, 17.851 personas perdieron la vida por esta causa. Para 2010 el número de muertos se redujo 7% para un total de 16.595 y una tasa de 15,3 por 100 mil habitantes (Dirección de Información en Salud, Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx/estadis ticasportema.html, accedido el 17/May/2012). Sin embargo, estas altas cifras podrían estar subestimadas en alrededor de un 30%, si se considera el número de personas cuya causa de muerte no es bien registrada o es clasificada en códigos inespecíficos 99 . Hijar M, Chandran A, Pérez-Núñez R, Lunnen JC, Rodriguez-Hernandez JM, Hyder AA. Quantifying the underestimated burden of road traffic mortality in Mexico: a comparison of three approaches. Traffic Inj Prev 2012; 13 Suppl 1:5-10.,1010 . Shahraz S, Bhalla K, Lozano R, Bartels D, Murray CJ. Improving the quality of road injury statistics by using regression models to redistribute ill-defined events. Inj Prev 2013; 19:1-5.,1111 . Bartels D, Bhalla K, Shahraz S, Abraham J, Lozano R, Murray CJ. Incidence of road injuries in Mexico: country report. Int J Inj Contr Saf Promot 2010; 17:169-76..

Las LCT constituyen la séptima posición entre las causas de mortalidad específica en México. De igual forma, representan la primera causa de muerte en el grupo de 5-15 años y la cuarta causa de muerte en población de 15-64 años de edad. En los hombres, las muertes en eventos de tránsito ocupan el quinto lugar (Dirección de Información en Salud, Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx/estadisticasportema.html, accedido el 17/May/2012). Cerca del 65% de estas muertes ocurren entre los 20 y 59 años de edad. Sin embargo, el grupo de edad con la mayor tasa de mortalidad es el de las personas de 60 y más años (~40 por cada 100 mil personas de 60 y más) 99 . Hijar M, Chandran A, Pérez-Núñez R, Lunnen JC, Rodriguez-Hernandez JM, Hyder AA. Quantifying the underestimated burden of road traffic mortality in Mexico: a comparison of three approaches. Traffic Inj Prev 2012; 13 Suppl 1:5-10.,1111 . Bartels D, Bhalla K, Shahraz S, Abraham J, Lozano R, Murray CJ. Incidence of road injuries in Mexico: country report. Int J Inj Contr Saf Promot 2010; 17:169-76.. Las LCT son el tipo de lesiones no intencionales que generan el mayor número de víctimas mortales 1212 . Juárez-Adauta S, Ávila-Burgos L. Atención en servicios de urgencias a pacientes lesionados en vía pública. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2006; 44:433-40. y son las de mayor gravedad 1313 . Hidalgo-Solorzano EC, Hjar M, Blanco-Munoz J, Kageyama-Escobar ML. Factors related with the severity of injuries in public streets of an urban area in Cuernavaca, Morelos, Mexico. Salud Pública Méx 2005; 47:30-8.,1414 . Ávila-Burgos L, Ventura-Alfaro CE, Hidalgo-Solorzano EC, Hijar-Medina M, Aracena-Genao B, Celis-de la Rosa AJ. Atención de lesiones por tipo de causa externa en salas de urgencia en tres ciudades de México: Composición, frecuencia y gravedad. Rev Invest Clín 2012; 64:336-43..

Entre los usuarios de la vía pública que más fallecen por esta causa se encuentran los peatones que representan entre 45-48% del total, y los ocupantes de vehículo automotor con un 37-48%. Es de resaltar que la tasa de mortalidad de motociclistas se incrementó un 332,2% entre 1999 y 2009 99 . Hijar M, Chandran A, Pérez-Núñez R, Lunnen JC, Rodriguez-Hernandez JM, Hyder AA. Quantifying the underestimated burden of road traffic mortality in Mexico: a comparison of three approaches. Traffic Inj Prev 2012; 13 Suppl 1:5-10.,1111 . Bartels D, Bhalla K, Shahraz S, Abraham J, Lozano R, Murray CJ. Incidence of road injuries in Mexico: country report. Int J Inj Contr Saf Promot 2010; 17:169-76.. En este mismo periodo el número de motocicletas en México aumentó un 312% para llegar a una tasa de 1.114 motocicletas por 100 mil habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadística de Vehículos de Motor Registrados en Circulación. Anual, 1999-2009. http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=14745&c=23717&s=est&cl=4, accedido el 15/Ene/2013). Es posible que en el futuro los motociclistas se conviertan en un grupo de mayor peso relativo en términos de morbi-mortalidad. De ahí que la OMS ha llamado la atención sobre las necesidades particulares de los usuarios de la vía pública más vulnerables: peatones, ciclistas, motociclistas; pues representan en el ámbito mundial 50% de todas las personas que fallecen por el tránsito en el mundo. En México, cerca de 60% de los fallecidos podrían pertenecer a estos usuarios vulnerables 99 . Hijar M, Chandran A, Pérez-Núñez R, Lunnen JC, Rodriguez-Hernandez JM, Hyder AA. Quantifying the underestimated burden of road traffic mortality in Mexico: a comparison of three approaches. Traffic Inj Prev 2012; 13 Suppl 1:5-10..

El problema de las LCT no sólo lo constituye el alto número de personas que fallecen por esta causa. Para 2006, prácticamente 1,03 millones de personas reportaron haber sufrido LCT 1515 . Ávila-Burgos L, Medina-Solis CE, Pérez-Núñez R, Hijar-Medina M, Aracena-Genao B, Hidalgo-Solorzano E, et al. Prevalencia de accidentes de tránsito no fatales en México: resultados de la ENSANUT 2006. Salud Pública Méx 2008; 50 Suppl 1:S38-47.. Esto implica, que alrededor de 65 personas se lesionaron durante 2006 por cada persona que fallece. Datos de la ENSANut-2012, muestran que el número de personas que reportaron haber sufrido LCT ascendió a 1,4 millones para 2012 77 . Gutiérrez J, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2012.. El incremento fue más evidente en hombres quienes tuvieron una prevalencia de un 1,6%, mayor a la reportada en 2006 y 2000 de un 1,3% y un 1,2%, respectivamente. Los hombres entre 20-34 años presentaron la mayor prevalencia.

Hasta antes de la ENSANut-2012 poco se sabía sobre la prevalencia de LCT no-fatales, según tipo de usuario. Del total de LCT, un 47% fueron usuarios vulnerables: un 23% motociclistas, un 13% peatones y 12% ciclistas. Es importante mencionar que los atropellamientos fueron el tipo de LCT más prevalente en adultos mayores (37%) y en menores de 9 años (38%).

A partir de la ENSANut-2012 se estimó que 320.496 personas fueron hospitalizadas por LCT durante el año previo a la encuesta, 7,2% del total de hospitalizaciones –cifra mayor a los 71-77 mil egresos estimados previamente 1616 . Bhalla K, Shahraz S, Naghavi M, Lozano R, Murray C. Estimating the distribution of external causes in hospital data from injury diagnosis. Accid Anal Prev 2008; 40:1822-9.. En promedio, cada lesionado dura entre 5 y 6 días hospitalizado 1717 . Ávila-Burgos L, Ventura-Alfaro C, Barroso-Quiab A, Aracena-Genao B, Cahuana-Hurtado L, Serván-Mori E, et al. Las lesiones por causa externa en México. Lecciones aprendidas y desafíos para el Sistema Nacional de Salud. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2010., pierde 26 días 1818 . Valdespino JL, Olaiz G, López-Barajas MP, Mendoza L, Palma O, Velázquez O, et al. Encuesta Nacional de Salud 2000. Tomo I. Vivienda, población y utilización de servicios de salud. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2003. y 43% de los lesionados tarda en promedio un año para reincorporarse a su actividad laboral 1515 . Ávila-Burgos L, Medina-Solis CE, Pérez-Núñez R, Hijar-Medina M, Aracena-Genao B, Hidalgo-Solorzano E, et al. Prevalencia de accidentes de tránsito no fatales en México: resultados de la ENSANUT 2006. Salud Pública Méx 2008; 50 Suppl 1:S38-47.. Además, 382.113 personas utilizaron los servicios ambulatorios durante los 15 días previos a la encuesta, presumiblemente por LCT, constituyendo el 4,1% del total de usuarios 77 . Gutiérrez J, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2012..

Exposición a los principales factores de riesgo

A continuación se presenta la evidencia documentada para el contexto nacional sobre algunos de los principales factores de riesgo (la Figura 1 hace un recuento de la evidencia internacional).

Alcohol

En cuanto a la prevalencia de uso de alcohol y conducción, alrededor de un 20% de los conductores a quienes se les realizó una alcoholimetría dieron positivo, 3% estuvieron por arriba de los límites permitidos 1919 . Centro Nacional para la Prevención de Accidentes. Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y Prevención de Lesiones en el Tránsito (IMESEVI). Construcción de línea base. Reporte final. México DF: Secretaría de Salud; 2009.. También el alcohol está presente en los eventos de tránsito: 10% de los conductores responsables de choques registrados en vías urbanas y suburbanas de 1999 a 2010 fue reportado con aliento alcohólico (Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS). Anual, 1999-2012. http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=14744&c=23705&s=est&cl=4, accedido el 15/Nov./2013). Esta proporción disminuyó de 13,7% en 1999 a 7,8% durante 2010. Alrededor de un 1,6% de los eventos de tránsito reportados en carreteras federales fueron causados por estado de ebriedad del conductor 2020 . Cuevas-Colunga AC, Villegas-Villegas N, Mayoral-Grajeda EF, Mendoza-Díaz A. Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2009. Sanfandila: Instituto Mexicano del Transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2010..

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones reporta que un 9% de los lesionados que utilizaron servicios de urgencias y un 20% de las personas que fallecieron en México por esta causa, de 1994 a 2010, habían consumido alcohol (Dirección General de Epidemiología. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), 1994-2011. http:///www.epide miologia.salud.org.gob.mx/dgae/infoepid/inf_sisvea.html, accedido el 11/Feb./2014). Un estudio realizado en Nuevo León encontró que un 49% de los conductores y un 32% del total de fallecidos en el tránsito tenían alcohol en sangre 2121 . Arreola-Rissa C, Santos-Guzman J, Esquivel-Guzman A, Mock CN. Traffic related deaths in Nuevo Leon, Mexico: causes and associated factors. Salud Pública Méx 2008; 50 Suppl 1:S48-54.. Resultados similares fueron obtenidos en otro estudio realizado en la carretera México-Cuernavaca 2222 . Hijar M, Carrillo C, Flores M, Anaya R, Lopez V. Risk factors in highway traffic accidents: a case control study. Accid Anal Prev 2000; 32:703-9., en donde además se documentó que el alcohol también está asociado a una mayor severidad 2323 . Hijar M, Flores M, Lopez MV, Rosovsky H. Alcohol intake and severity of injuries on highways in Mexico: a comparative analysis. Addiction 1998; 93:1543-51.. También en peatones se ha observado que un alto porcentaje refiere haber ingerido bebidas alcohólicas antes de ser atropellado 2424 . Híjar M. El crecimiento urbano y sus consecuencias no planeadas. El caso de los atropellamientos. In: Knaul F, Nigenda G, editors. Caleidoscopio de la salud. De la investigación a las políticas y de las políticas a la acción. México DF: Funsalud; 2003. p. 89-97..

En la ENSANut-2006, de 264.823 adolescentes (10-19 años de edad) que presentaron LCT, entre 1-7% reportaron estar bajo el influjo del alcohol en el momento del siniestro vial 2525 . Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Ávila M, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2006.. En la ENSANut-2012, un 5,9% de los adolescentes (IC95%: 3,2-10,5%) y un 9,2% (IC95%: 5,3-15,7%) de los adultos con LCT reportaron estar bajo el influjo del alcohol. Al analizar esto por tipo de usuario vial, el uso de alcohol fue más frecuente en ocupantes de vehículos automotores (10,16%; IC95%: 5,29-18,62%), seguido de ciclistas (7,62%; IC95%: 2,26-22,78%), motociclistas (6,46%; IC95%: 3,02-13,28%) y peatones (2,67%; IC95%: 0,58-11,51%).

No uso de cinturón y SRI

A pesar de ser una estrategia costo efectiva, en México existe poca información que documente el uso de estos dispositivos de retención. Sólo un 25% de los conductores que colisionaron durante 2010 en zonas urbanas y suburbanas utilizaban el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. El uso de cinturón de seguridad se ha estimado en un 45% en varios municipios del país 1919 . Centro Nacional para la Prevención de Accidentes. Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y Prevención de Lesiones en el Tránsito (IMESEVI). Construcción de línea base. Reporte final. México DF: Secretaría de Salud; 2009.,2626 . Pérez-Núñez R, Chandran A, Hijar M, Celis A, Carmona-Lozano MS, Lunnen JC, et al. The use of seatbelts and child restraints in three Mexican cities. Int J Inj Contr Saf Promot 2013; 20:385-93. y el porcentaje es aún menor (31%) entre lesionados usuarios de los servicios de salud 2626 . Pérez-Núñez R, Chandran A, Hijar M, Celis A, Carmona-Lozano MS, Lunnen JC, et al. The use of seatbelts and child restraints in three Mexican cities. Int J Inj Contr Saf Promot 2013; 20:385-93.. El uso de SRI se ha estimado en alrededor de un 6,8% en menores de 10 años y de entre 7,9 a 17,4% en menores de 5 años 2626 . Pérez-Núñez R, Chandran A, Hijar M, Celis A, Carmona-Lozano MS, Lunnen JC, et al. The use of seatbelts and child restraints in three Mexican cities. Int J Inj Contr Saf Promot 2013; 20:385-93. y se ha visto que su uso tiende a ser menor en estratos socioeconómicos bajos 2727 . Mock C, Arreola Rissa C, Trevino Perez R, Almazan Saavedra V, Enrique Zozaya J, Gonzalez Solis R, et al. Childhood injury prevention practices by parents in Mexico. Inj Prev 2002; 8:303-5..

La ENSANut-2012 muestra que un 44,9% (IC95%: 36,6-53,5%) de las personas de 10 y más años reportó utilizar cinturón de seguridad en el momento de la colisión. Por otro lado, un 12,3% (IC95%: 3,6-34,7%) de los lesionados menores de 10 años utilizaban SRI.

No uso de casco

El uso de casco reportado en el país oscila entre 68 y 99% 1919 . Centro Nacional para la Prevención de Accidentes. Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y Prevención de Lesiones en el Tránsito (IMESEVI). Construcción de línea base. Reporte final. México DF: Secretaría de Salud; 2009. y se ha observado que los conductores lo utilizan más que los pasajeros 2828 . Chandran A, Lunnen JC, Pérez-Núñez R, Hijar M, Hidalgo-Solorzano Edel C, Hyder AA. The prevalence of motorcicle helmet use in three Mexican cities. Inj Prev 2012; 18 Suppl 1:A233.. Sin embargo, un estudio realizado en Cuernavaca muestra que un 65% de los cascos utilizados no están certificados 2929 . Hidalgo-Solorzano EC, Inclán-Valadez C, Pérez-Núñez R, Hijar M. Motorcicle non-standard helmet use in an urban area of Mexico. Inj Prev 2012; 18 Suppl 1:A192.. A partir de la ENSANut-2012 podemos observar que el uso de casco en motociclistas lesionados en México fue de un 55,3% (IC95%: 43,3-66,7%). El uso de casco por ciclistas es menor: un 9,8% (IC95%: 3,4-25,2%) de lesionados reportaron su uso en el momento del evento.

Velocidad excesiva o inadecuada

Pocas evidencias existen en México, en relación a la exposición a este importante factor de riesgo. Un estudio realizado en una autopista del país documentó que entre un 14,7 y 20,1% de los vehículos que colisionaron sobrepasaba el límite de velocidad 2222 . Hijar M, Carrillo C, Flores M, Anaya R, Lopez V. Risk factors in highway traffic accidents: a case control study. Accid Anal Prev 2000; 32:703-9.. Reportes oficiales atribuyen un 44,3% de las colisiones en carreteras federales a la velocidad excesiva 2020 . Cuevas-Colunga AC, Villegas-Villegas N, Mayoral-Grajeda EF, Mendoza-Díaz A. Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2009. Sanfandila: Instituto Mexicano del Transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2010.; sin embargo, esta cifra podría no estar sustentada en evidencias.

Uso de celular

Estudios recientes estiman que, durante 2011-2012, un 10,78% y un 0,64% de un total de 7.940 automovilistas 3030 . Vera-Lopez JD, Pérez-Núñez R, Hijar M, Hidalgo-Solorzano E, Lunnen JC, Chandran A, et al. Distracted driving: mobile phone use while driving in three Mexican cities. Inj Prev 2013; 19:276-9. y 4.244 motociclistas 3131 . Pérez-Núñez R, Hidalgo-Solorzano E, Vera-Lopez JD, Lunnen JC, Chandran A, Hijar M, et al. The prevalence of mobile phone use among motorcyclists in three Mexican cities. Traffic Inj Prev 2014; 15:148-50., respectivamente, que fueron observados aleatoriamente en tres ciudades del país, utilizaban el teléfono móvil al conducir.

Diseño y adecuación de la estructura vial e invasión de espacios

Las políticas públicas, derivadas del crecimiento de las grandes ciudades en nuestro país, han promovido el traslado de personas en vehículos privados 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.. Así, se ha observado cómo el diseño de la estructura vial se ha convertido en un espacio de mayor peligro para los peatones, que son los usuarios más numerosos y vulnerables 2424 . Híjar M. El crecimiento urbano y sus consecuencias no planeadas. El caso de los atropellamientos. In: Knaul F, Nigenda G, editors. Caleidoscopio de la salud. De la investigación a las políticas y de las políticas a la acción. México DF: Funsalud; 2003. p. 89-97.. De entre los peatones, la inadecuación de la estructura vial pone en mayor riesgo a los menores de 1-14 años 3333 . Celis A, Gomez Z, Martinez-Sotomayor A, Arcila L, Villasenor M. Family characteristics and pedestrian injury risk in Mexican children. Inj Prev 2003; 9:58-61., a los adultos mayores y a las personas con algún tipo de discapacidad. La estructura vial es igualmente insegura para el creciente número de ciclistas y motociclistas que circulan en el país.

En nuestro país se ha documentado la invasión de espacios peatonales por vehículos de motor. Los automovilistas, y el transporte público, se detienen en lugares no permitidos y no respetan las señales de tránsito. Los vendedores ambulantes se apropian de las banquetas para ejercer su actividad, desplazando y poniendo en más riesgo a los peatones que se ven forzados a deambular por las calles 3434 . Hijar M, Trostle J, Bronfman M. Pedestrian injuries in Mexico: a multi-method approach. Soc Sci Med 2003; 57:2149-59.. Los vendedores ambulantes están también en riesgo por su autoexposición a la invasión de espacios, que cuando fueron diseñados no se consideró la presencia de esa actividad comercial 2424 . Híjar M. El crecimiento urbano y sus consecuencias no planeadas. El caso de los atropellamientos. In: Knaul F, Nigenda G, editors. Caleidoscopio de la salud. De la investigación a las políticas y de las políticas a la acción. México DF: Funsalud; 2003. p. 89-97..

También los peatones invaden los espacios destinados para otros usuarios cuando cruzan, de forma insegura, una vía o cuando abordan o descienden del transporte público en sitios inadecuados 2424 . Híjar M. El crecimiento urbano y sus consecuencias no planeadas. El caso de los atropellamientos. In: Knaul F, Nigenda G, editors. Caleidoscopio de la salud. De la investigación a las políticas y de las políticas a la acción. México DF: Funsalud; 2003. p. 89-97.. Poco más de un 50% de los peatones no utilizan los puentes peatonales 3535 . Hidalgo-Solorzano E, Campuzano-Rincón J, Rodríguez-Hernández JM, Chias-Becerril L, Resendiz-Lopez H, Sanchez-Restrepo H, et al. Motivos de uso y no uso de puentes peatonales en la Ciudad de México: la perspectiva de los peatones. Salud Pública Méx 2010; 52:502-10.. Entre las razones de no uso está la imposibilidad de algunos actores de utilizarlos (adultos mayores y personas con discapacidad). Además, los adultos mayores, presentan limitaciones visuales y motoras que les impide desplazarse con seguridad 2424 . Híjar M. El crecimiento urbano y sus consecuencias no planeadas. El caso de los atropellamientos. In: Knaul F, Nigenda G, editors. Caleidoscopio de la salud. De la investigación a las políticas y de las políticas a la acción. México DF: Funsalud; 2003. p. 89-97.. Las personas con discapacidad tienen un riesgo mayor de sufrir LCT como peatones, ciclistas o usuarios de sillas de ruedas, lo que se ha llamado el doble riesgo de las personas que viven con discapacidad 3636 . Shakespeare T. Double jeopardy? Disability and road traffic injury. Road Traffic Injuries Research Network Newsletter 2011; (2):2-3..

Un sistema que privilegia el uso de la vía pública para el transporte privado, no favorece que los diferentes usuarios reconozcan este espacio común. Esto, aunado a un bajo nivel de compromiso cívico y escasez de recursos sociales, disminuye la posibilidad de lograr la participación social en el control de los espacios y de las LCT 3737 . Inclan C, Hijar M, Tovar V. Social capital in settings with a high concentration of road traffic injuries. The case of Cuernavaca, Mexico. Soc Sci Med 2005; 61:2007-17..

Consecuencias económicas y sociales de las LCT

Las LCT imponen una fuerte carga económica para la sociedad 2525 . Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Ávila M, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2006.. Un alto número de personas utilizan servicios de salud ambulatorios o son hospitalizados por esta causa. Esto, junto con la pérdida de productividad, asociada al tiempo que tardan los lesionados para reincorporarse a su actividad laboral, genera altos costos directos e indirectos. Así, el costo económico de las LCT para el Sistema de Salud fue de US$ 7,598 millones durante 2007, lo que representa el 1% del PIB nacional de ese mismo año 3838 . Ávila-Burgos L, Aracena-Genao B, Ventura-Alfaro C, Barroso-Quiab CA. Consecuencias económicas de las lesiones por accidente de tránsito para el sistema de salud mexicano. In: 14 Congreso de Investigación en Salud Pública. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2011. p. 75.. Paralelamente, el costo económico total de los eventos de tránsito ocurridos sólo en carreteras federales durante 2009 se estimó oficialmente en US$ 2,440 millones, lo que incluye el costo asociado a daños a la propiedad 2020 . Cuevas-Colunga AC, Villegas-Villegas N, Mayoral-Grajeda EF, Mendoza-Díaz A. Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2009. Sanfandila: Instituto Mexicano del Transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2010..

En el interior de los hogares las repercusiones son graves: un 8% de los lesionados atendidos en urgencias, y 80% de los hospitalizados, incurre en gastos catastróficos por su atención médica 3939 . Pérez-Núñez R, Avila-Burgos L, Hijar-Medina M, Pelcastre-Villafuerte B, Celis A, Salinas-Rodriguez A. Economic impact of fatal and non-fatal road traffic injuries in Guadalajara Metropolitan Area and Jalisco, Mexico. Inj Prev 2011; 17:297-303.. Esto repercute directamente en la economía familiar, pues con frecuencia se deja de percibir el más importante –y comúnmente el único– ingreso del hogar, traduciéndose en problemas de abandono escolar y perpetuación de los círculos de pobreza 4040 . World Health Organization. Investing in heatlh: a full report of the findings of the Commission on Macroeconomics and Health. Geneva: World Health Organization; 2003.. Las consecuencias económicas de estos eventos sumergen a algunos hogares a un estrés constante, pues las deudas comúnmente se prolongan al mediano y largo plazo. En algunos casos, generan dependencia económica de los hogares, afectando su sostenibilidad 4141 . Pérez-Núñez R, Pelcastre-Villafuerte B, Hijar M, Avila-Burgos L, Celis A. A qualitative approach to the intangible cost of road traffic injuries. Int J Inj Contr Saf Promot 2012; 19:69-79.. De ahí que no todo el costo asociado a este problema puede traducirse fácilmente a un valor monetario. Se sabe que las muertes causadas por el tránsito constituyen la segunda causa de orfandad en México 4242 . Hijar M, Vazquez-Vela E, Arreola-Risa C. Pedestrian traffic injuries in Mexico: a country update. Inj Control Saf Promot 2003; 10:37-43. y que estas experiencias suelen cambiar el estado de salud de las personas, afectando las relaciones intrafamiliares y en casos extremosos destruyendo núcleos familiares previamente consolidados 4141 . Pérez-Núñez R, Pelcastre-Villafuerte B, Hijar M, Avila-Burgos L, Celis A. A qualitative approach to the intangible cost of road traffic injuries. Int J Inj Contr Saf Promot 2012; 19:69-79..

Según la ENSANut-2012 de los ~10 millones de personas que viven con discapacidad en México, 12,3% (11,1-13,6%) fue causada por una lesión de tránsito. Asimismo, un 16,4% (2,8-20,9%) de los lesionados en el tránsito reportó consecuencias permanentes en su estado de salud, lo que se traduce en un total de 226.591 nuevas personas al año con algún grado de discapacidad. El porcentaje de lesionados menores de 10 años que fueron reportados con consecuencias permanentes se incrementó de un 3,5% (1,4-8,2%) en la Encuesta Nacional de Salud de 2000 (ENSA-2000) 1818 . Valdespino JL, Olaiz G, López-Barajas MP, Mendoza L, Palma O, Velázquez O, et al. Encuesta Nacional de Salud 2000. Tomo I. Vivienda, población y utilización de servicios de salud. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2003. a un 16,8% (12,8-20,9%) en la ENSANut-2012.

Esto proporciona argumentos sólidos para que los tomadores de decisiones gestionen la asignación de mayores recursos destinados a la implementación de estrategias de prevención o limitación del daño. Actualmente, el alto costo económico de este problema contrasta con la baja inversión que el Estado Mexicano emplea para su prevención. En 2008, el gobierno asignó 96 millones de pesos para financiar la estrategia mexicana para la seguridad vial 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.. Esto representa el 0,12% del costo económico de las LCT para 2007. Además de asignar mayores recursos financieros, se debe privilegiar la implementación de estrategias costo-efectivas y la generación de información útil para retroalimentar la toma de decisiones.

La respuesta social a las LCT en México

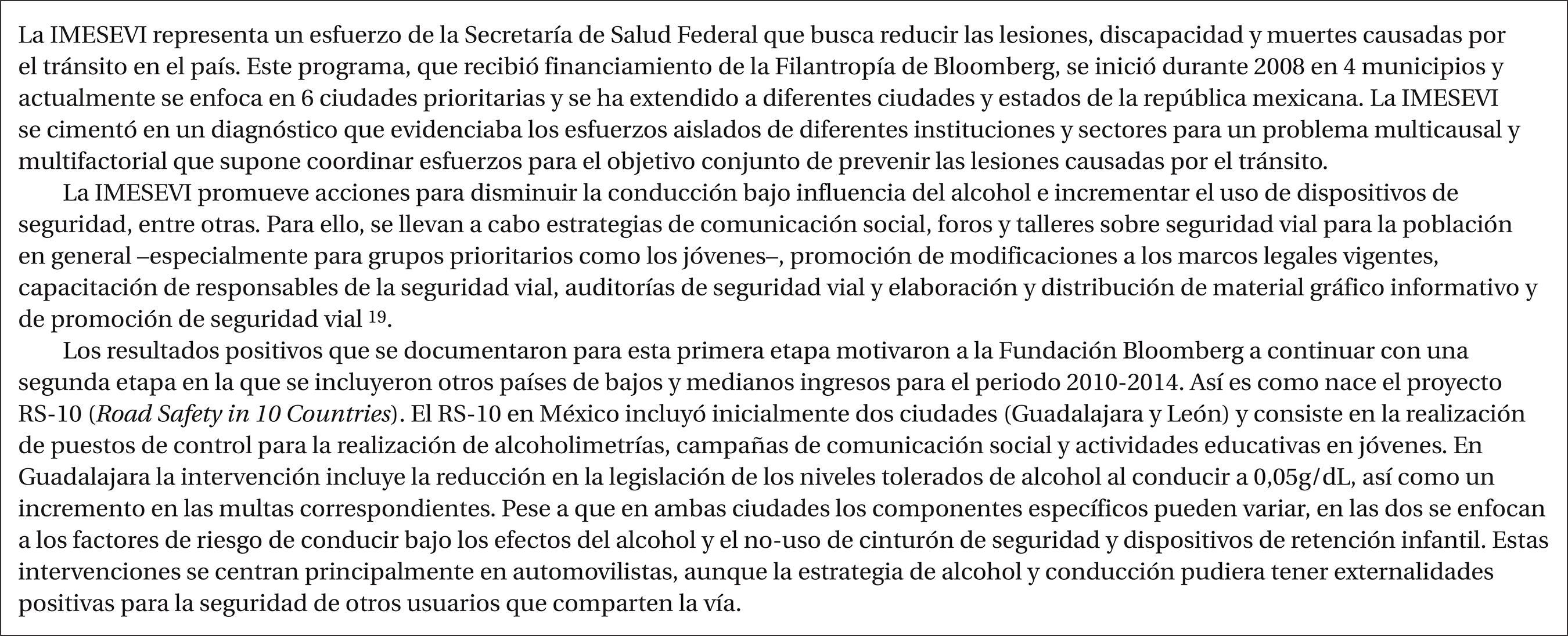

Diversas estrategias han sido implementadas en el país para responder a este problema de salud pública (Figuras 2 y 3). A continuación planteamos algunas de ellas.

Informar, capacitar, educar

Dado que la mayor parte de los abordajes para el estudio de las LCT se ha centrado en los individuos y sus características, se han logrado identificar distintos factores que los ponen en mayor riesgo de chocar, lesionarse y morir. Gran parte de ellos ha concluido que es el error humano la causa de la mayoría de ellos 4343 . Arreola-Rissa C, Santos-Guzmán J, Esquivel-Guzmán A, Mock C, Herrera-Escamilla A. Barriles de absorción y contención del impacto: reducción de mortalidad por accidentes de tránsito. Salud Pública Méx 2008; 50 Suppl 1:S55-9.. De ahí que un número importante de intervenciones y programas de salud se focalicen en grupos considerados de mayor riesgo 4444 . Haddon Jr. W. The changing approach to the epidemiology, prevention, and amelioration of trauma: the transition to approaches etiologically rather than descriptively based. Am J Public Health Nations Health 1968; 58:1431-8.,4545 . Robertson LS, Kelley AB, O’Neill B, Wixom CW, Eiswirth RS, Haddon Jr. W. A controlled study of the effect of television messages on safety belt use. Am J Public Health 1974; 64:1071-80.. La mayor parte buscan el cambio de conductas de riesgo, brindando información a la población sobre los efectos negativos de dichas conductas o sobre los beneficios de utilizar los dispositivos de seguridad existentes. Este tipo de intervenciones asume que las personas con información se conducirán racionalmente.

El problema es que aquellos en riesgo no perciben en su conducta un problema, por lo que resulta ingenuo intentar cambiar su forma de actuar, pues la gente actúa por recompensas personales inmediatas 4646 . Doyle YG, Furey A, Flowers J. Sick individuals and sick populations: 20 years later. J Epidemiol Community Health 2006; 60:396-8.. Gran parte de los estilos de vida son dictados por normas sociales, de ahí que es difícil lograr que la gente se comporte diferente de sus pares 4747 . Rose G. Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiol 1985; 14:32-8.. La conducta humana no está solamente gobernada por el conocimiento y las habilidades individuales, sino por el ambiente en el cual la conducta toma lugar 4848 . Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Process 1991; 50:179-211.,4949 . Evans D, Norman P. Predicting adolescent pedestrians’ road-crossing intentions: an application and extension of the Theory of Planned Behaviour. Health Educ Res 2003; 18:267-77.. La utilización de la información y la publicidad por sí solas son generalmente insuficientes en la reducción de eventos de tránsito 33 . Híjar-Medina M, Vázquez-Vela E. Foro nacional sobre accidentes de tránsito en México. Enfrentando los retos a través de una visión intersectorial. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2003., observando, incluso, que este tipo de intervenciones suelen generar inequidad en términos de los beneficios potenciales que ofrecen 5050 . Lorenc T, Petticrew M, Welch V, Tugwell P. What types of interventions generate inequalities? Evidence from systematic reviews. J Epidemiol Community Health 2012; 67:190-3.. Las campañas televisivas que promueven conductas saludables en automovilistas cada periodo vacacional siguen siendo parte fundamental de la estrategia nacional, sin que quede claro cuál es el impacto qué tienen en prevenir LCT o cambiar conductas de riesgo 33 . Híjar-Medina M, Vázquez-Vela E. Foro nacional sobre accidentes de tránsito en México. Enfrentando los retos a través de una visión intersectorial. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2003..

Tampoco existe evidencia concluyente de que los programas educativos focalizados sean efectivos 5151 . Recommendations to reduce injuries to motor vehicle occupants: increasing child safety seat use, increasing safety belt use, and reducing alcohol-impaired driving. Am J Prev Med 2001; 21(4 Suppl):16-22.. Esta estrategia podría ser el primer paso para el establecimiento de un vínculo con los incentivos y la coerción de los actores viales 1515 . Ávila-Burgos L, Medina-Solis CE, Pérez-Núñez R, Hijar-Medina M, Aracena-Genao B, Hidalgo-Solorzano E, et al. Prevalencia de accidentes de tránsito no fatales en México: resultados de la ENSANUT 2006. Salud Pública Méx 2008; 50 Suppl 1:S38-47.. Una de las cosas que la salud pública ha aprendido es que la educación para la salud, a nivel individual, es una pérdida de tiempo cuando es de una sola ocasión. Para tener resultados se requiere una inversión considerable de tiempo de consejería con refuerzos constantes, lo que además de ser costoso 4747 . Rose G. Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiol 1985; 14:32-8., suele tener poco alcance en la población general. De ahí que los cambios, cuando se presentan, suelen verse en los recambios generacionales 5252 . Híjar-Medina MC, Carrillo-Ordaz CE, Flores-Aldana ME, Anaya R, López-López MV. Factores de riesgo de lesión por accidentes de tráfico y el impacto de una intervención sobre la carretera. Rev Saúde Pública 1999; 33:505-12..

Fabricación de autos más seguros

En un escenario ideal, el “error humano” no tendría que traducirse en lesiones y muerte. Los cinturones de seguridad, los SRI, las bolsas de aire, el dispositivo de absorción de energía en colisiones de vehículos de motor, los muros de contención ergonómicos, las rampas de frenado, los amortiguadores de impacto, los pretiles, han sido creados con el fin de ofrecer protección pasiva a los distintos usuarios de la vía pública. Otras tecnologías de seguridad activa como sistemas de frenado antibloqueo, sistemas de control de la estabilidad, sistema de dirección y suspensión de los vehículos automotores, la iluminación, la tecnología de los neumáticos e incluso los recordatorios para el uso de cinturón de seguridad contribuyen a evitar o reducir la magnitud de los choques.

La introducción de estos dispositivos de seguridad en México ha sido principalmente por iniciativa de la industria automotriz. De ahí que la disponibilidad de estos dispositivos incrementa los precios de mercado, lo que hace que el intervalo de tiempo entre que los vehículos disponen de esta tecnología y cuando terminan reemplazando a aquéllos que no la tienen sea bastante amplio.

Salvo en el caso de cinturones de seguridad, México poco había hecho para establecer requisitos mínimos de seguridad en automóviles. Es hasta la estrategia mexicana de seguridad vial que este tema es abordado. Por otro lado, el diseño de las motocicletas ha evolucionado sin tener en cuenta la seguridad de sus ocupantes, por lo que es imperativo regular estándares de seguridad óptimos que redunden en una mayor seguridad de estos usuarios vulnerables 5353 . WHO Regional Office for South-East Asia. Regional report on status of road safety. The South-East Asia region: a call for policy direction. New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia; 2009..

Construcción de vialidades más seguras

La identificación de factores de riesgo ambientales ha sido de gran utilidad para diferentes programas de prevención. El uso del análisis geoespacial ha identificado zonas específicas en donde se concentra una mayor proporción de eventos de tránsito, como es el caso de zonas dedicadas a actividades comerciales y servicios 5454 . Hernández Hernández V. Análisis exploratorio espacial de los accidentes de tránsito en Ciudad Juárez, México. Rev Panam Salud Pública 2012; 31:396-402., o en las que diferentes usuarios de la vía pública, como los peatones 5555 . Hijar MC, Kraus JF, Tovar V, Carrillo C. Analysis of fatal pedestrian injuries in Mexico City, 1994-1997. Injury 2001; 32:279-84., tienen mayor riesgo de lesionarse 5656 . Híjar-Medina MC. Utilidad del análisis geográfico en el estudio de las muertes por atropellamiento. Salud Pública Méx 2000; 42:188-93.. Estas zonas son potencialmente modificables a través de intervenciones concretas 5757 . Roberts I, Norton R, Jackson R, Dunn R, Hassall I. Effect of environmental factors on risk of injury of child pedestrians by motor vehicles: a case-control study. BMJ 1995; 310:91-4.,5858 . Agran PF, Winn DG, Anderson CL, Tran C, Del Valle CP. The role of the physical and traffic environment in child pedestrian injuries. Pediatrics 1996; 98(6 Pt 1):1096-103.. Las auditorías viales tienen como propósito verificar que el diseño de las vialidades sea consistente con los principios de seguridad vial o la necesidad de cambios en su diseño para prevenir la siniestralidad 44 . Peden MM, Scurfield R, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mathers C. World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization; 2004.. La evidencia sugiere cómo, sin modificar las conductas de riesgo, la severidad de las lesiones puede disminuir significativamente al readecuar la estructura vial 5252 . Híjar-Medina MC, Carrillo-Ordaz CE, Flores-Aldana ME, Anaya R, López-López MV. Factores de riesgo de lesión por accidentes de tráfico y el impacto de una intervención sobre la carretera. Rev Saúde Pública 1999; 33:505-12. incluso con estrategias de bajo costo 4343 . Arreola-Rissa C, Santos-Guzmán J, Esquivel-Guzmán A, Mock C, Herrera-Escamilla A. Barriles de absorción y contención del impacto: reducción de mortalidad por accidentes de tránsito. Salud Pública Méx 2008; 50 Suppl 1:S55-9..

En México, la respuesta al problema de los atropellamientos ha sido la construcción masiva de puentes peatonales 3535 . Hidalgo-Solorzano E, Campuzano-Rincón J, Rodríguez-Hernández JM, Chias-Becerril L, Resendiz-Lopez H, Sanchez-Restrepo H, et al. Motivos de uso y no uso de puentes peatonales en la Ciudad de México: la perspectiva de los peatones. Salud Pública Méx 2010; 52:502-10.. Es sabido que los puentes peatonales buscan favorecer la circulación de vehículos de motor y no ofrecer mayor seguridad a los peatones, de ahí que poco tomen en cuenta sus necesidades particulares. Así, los adultos mayores, las mujeres con niños y las personas con ciertos niveles de discapacidad, tienen dificultad para subir una escalera 3434 . Hijar M, Trostle J, Bronfman M. Pedestrian injuries in Mexico: a multi-method approach. Soc Sci Med 2003; 57:2149-59. o, en el mejor de los casos, las rampas construidas para tal efecto. Los peatones que sí podrían utilizar esos puentes no lo hacen, porque la misma estructura les permite cruzar las vialidades por abajo, lo que desincentiva esta conducta de seguridad vial. Se han documentado problemas relacionados con la inseguridad, lo que en conjunto motiva a los peatones a intercambiar el riesgo de utilizar un puente peatonal por el de cruzar a mitad de calle 3535 . Hidalgo-Solorzano E, Campuzano-Rincón J, Rodríguez-Hernández JM, Chias-Becerril L, Resendiz-Lopez H, Sanchez-Restrepo H, et al. Motivos de uso y no uso de puentes peatonales en la Ciudad de México: la perspectiva de los peatones. Salud Pública Méx 2010; 52:502-10.,5959 . Ameratunga S, Hijar M, Norton R. Road-traffic injuries: confronting disparities to address a global-health problem. Lancet 2006; 367:1533-40..

Promoción de transporte sostenible

Según la OMS, un sistema de tránsito seguro es aquél que “se adapta y contrarresta la vulnerabilidad y falibilidad humanas” 44 . Peden MM, Scurfield R, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mathers C. World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization; 2004.. Para ello recomienda fomentar el uso de medios de transporte más seguros, sostenibles y accesibles 44 . Peden MM, Scurfield R, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mathers C. World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization; 2004.. Esto incluye la promoción de medidas que estimulen el desplazamiento a pie o en bicicleta y el uso de transporte público masivo 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.. El éxito reciente que ha tenido la promoción de la bicicleta, como medio de transporte en ciertas ciudades del país, debe ser acompañado de cambios a la estructura que ofrezcan protección a este usuario. La construcción de ciclovías en la Ciudad de México, Guadalajara y León, así como la inversión en transporte público masivo en autobuses es un paso importante en materia de seguridad vial y promoción de transporte sostenible.

El sistema de transporte público masivo representa una opción de transporte rápida y eficiente que además tiene beneficios ambientales y sociales. Se han documentado mejoras en cuanto a tiempo y costo de viaje y emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire 6060 . Medina-Ramírez S. La importancia de reducción del uso del automóvil en México. Tendencias de motorización, del uso del automóvil y de sus impactos. México DF: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo; 2012.. De igual forma, se ha documentado una disminución en el número de LCT, a raíz de la puesta en marcha de sistemas de transporte público masivo en autobuses 6161 . Hidalgo D, Carrigan A. Modernización del transporte público. Washington DC: EMBARQ, World Resources Institute; 2010.. Entre las ciudades Mexicanas que cuentan con estos sistemas se encuentran la Ciudad de México (Metrobús), la ciudad de León (Optibus) y la ciudad de Guadalajara (Macrobús).

Legislación y seguridad vial

La OMS ha llamado la atención sobre la importancia de legislar acerca de los principales factores de riesgo para controlar y limitar el problema de las LCT 6262 . Mathers C, Fat DM, Boerma JT; World Health Organization. The global burden of disease: 2004 update. Geneva: World Health Organization; 2008.. México cuenta con legislación que prohíbe el consumo de alcohol al conducir, pero con excepción del estado de Jalisco, en la mayoría de las ciudades y entidades federativas del país, el nivel permitido de alcohol en sangre al conducir es de 0,08g/dL y es igual para adolescentes y adultos, en contra de las recomendaciones internacionales. Esto implica que no se basa en evidencia y suele ser más tolerante de lo ideal 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.. En este sentido, la aplicación de la legislación, ha sido calificada como reprobatoria 6363 . Híjar M, Pérez-Núñez R, Inclán-Valadez C, Silveira-Rodrigues EM. Road safety legislation on the Americas. Rev Panam Salud Pública 2012; 32:70-6.. De hecho, un estudio mostró que sólo un 36% de los conductores piensa que serán arrestados mientras manejan bajo la influencia del alcohol 2323 . Hijar M, Flores M, Lopez MV, Rosovsky H. Alcohol intake and severity of injuries on highways in Mexico: a comparative analysis. Addiction 1998; 93:1543-51.. Una de las limitaciones que impiden su correcta aplicación es que la propia legislación no habilita a las autoridades realizar detecciones aleatorias, componente fundamental para el éxito de estas estrategias 6464 . Global status report on road safety: time for action. Geneva: World Health Organization; 2009., aunque existen algunas excepciones exitosas (Figura 4).

México también cuenta con legislación que obliga el uso de cinturón de seguridad y SRI en todos los pasajeros, aunque su aplicación ha sido calificada como muy baja 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.. El uso de casco en motociclistas es obligatorio 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.; sin embargo, la aplicación de la legislación también es baja y no existe regulación sobre la importancia de que el casco utilizado sea certificado 6565 . Hidalgo-Solórzano E. Uso de casco en motociclistas: un estudio en la zona urbana de Cuernavaca, México. In: 14o Congreso de Investigación en Salud Pública. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2011.. Esto cuestiona la protección potencial que estos dispositivos pueden ofrecer. Dado que es muy probable que este actor vial incremente su peso relativo en el futuro, las estrategias nacionales deberían anticiparse a estos cambios.

Existe legislación que establece los límites de velocidad, tanto del ámbito federal, como local. Sin embargo, en el país, como en la región de las Américas, es un factor de riesgo al que poca atención se le presta 6363 . Híjar M, Pérez-Núñez R, Inclán-Valadez C, Silveira-Rodrigues EM. Road safety legislation on the Americas. Rev Panam Salud Pública 2012; 32:70-6.. Su aplicación es reprobatoria y pocas intervenciones se han implementado sistemáticamente para prevenir la exposición a velocidades inadecuadas. Una de ellas es la instalación de radares para la foto-infracción en Guadalajara que ha mostrado buenos resultados (Celis A. Comunicación personal; 2011). A pesar de ello, el uso de esta tecnología ha sido poco diseminado en el país.

Discusión

El elevado número de lesiones y muertes causadas por el tránsito posiciona al país, según algunos reportes, por encima del promedio en las Américas, sólo por debajo de Venezuela 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.. La coyuntura que ofrece el Decenio de Acción por la seguridad vial, representa una oportunidad inigualable de trabajar en aras de lograr controlar y abatir este importante problema de salud pública. La Estrategia Nacional de Seguridad Vial es un gran paso hacia la reducción de LCT. Sin embargo, esta estrategia debe ir acompañada de recursos financieros que permitan su realización. Para ello se requiere de un plan nacional, con estrategias claras y metas que puedan ser medibles en su evolución y establezca compromisos concretos para las distintas instituciones y para los tres niveles de gobierno.

Aunque México cuenta con legislación sobre los principales factores de riesgo, es evidente que no es integral. Una legislación, para ser integral, debe existir, ser adecuada y debe aplicarse estrictamente 6363 . Híjar M, Pérez-Núñez R, Inclán-Valadez C, Silveira-Rodrigues EM. Road safety legislation on the Americas. Rev Panam Salud Pública 2012; 32:70-6.. La legislación mexicana es aún perfectible pues se aplica poco 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009. y aún no alcanza a algunos usuarios menos visibles, como los ciclistas. Un reto para el país es implementar una estrategia contra la conducción bajo el efecto del alcohol y otras drogas que implique la reducción de los niveles permitidos de alcohol, al menos a 0,04g/dL para adultos 44 . Peden MM, Scurfield R, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mathers C. World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization; 2004. y tolerancia cero en menores de 21 años y conductores inexpertos 6666 . Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Geneva: Organización Mundial de la Salud; 2010.. Esta legislación deberá proveer un marco jurídico adecuado para que las autoridades correspondientes puedan aplicar detecciones aleatorias de alcohol en el país, estrategia que ha mostrado ser altamente costo-efectiva 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.. Esta estrategia deberá generar sinergias con políticas públicas que busquen reducir el consumo de alcohol, pues tienen externalidades positivas en seguridad vial 3232 . Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.,6666 . Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Geneva: Organización Mundial de la Salud; 2010.. Esta estrategia debe incluir a ciclistas y motociclistas pues también ellos están expuestos según muestra la ENSANut-2012. Por otro lado, se deben actualizar las normas que regulan la fabricación, importación y comercialización de cascos con estándares de protección adecuados, procurando que sean financieramente accesibles 6767 . Ackaah W, Afukaar F, Agyemang W, Thuy Anh T, Hejar AR, Abdul G, et al. The use of non-standard motorcycle helmets in low- and middle-income countries: a multicentre study. Inj Prev 2013; 19:158-63.. De igual forma, se debe unificar y mejorar el entrenamiento, la capacitación y el proceso para el otorgamiento de licencias para conducir. Esto podría incluir estrategias de licenciamiento gradual, especialmente en adolescentes 6868 . Zhu M, Cummings P, Chu H, Coben JH, Li G. Graduated driver licensing and motor vehicle crashes involving teenage drivers: an exploratory age-stratified meta-analysis. Inj Prev 2013; 19:49-57..

Para que la estrategia en seguridad vial sea efectiva, es necesario contar con información de calidad y oportuna. Un aspecto clave es establecer un sistema de vigilancia epidemiológica de las LCT, que incluya la atención pre-hospitalaria, hospitalaria y rehabilitación, y hallazgos de servicio médico-forense, involucrando a todas las instituciones del país. Idealmente, esta información debería integrarse por individuo y debería poder ligarse a información obtenida por la policía de tránsito. Esto permitiría conocer, caso por caso, datos históricos y la evolución completa del evento de interés. Además, este sistema debería realizar un diagnóstico sobre discapacidad y secuelas de LCT (Figura 5).

Invertir en investigación es igualmente prioritario. Existen áreas que podrían verse beneficiadas con resultados de investigación específicos y evidencias para la toma de decisiones (Figura 6). La diversidad de resultados de investigación, que en ocasiones parecen contradictorios, resalta la importancia del contexto sobre este problema particular. La evidencia científica tiene poco sentido para la toma de decisiones, si no se adapta a las circunstancias del lugar donde se aplicará: la evidencia de lo que funciona debe ser combinada con la evidencia del contexto. El rol de la ciencia (sin considerar el contexto) es indicar lo que sabemos funciona en general; en el caso de la guía que considera al contexto es iluminar los dos: lo que funciona o no y cómo debe ser implementado en circunstancias específicas bajo consideración 6969 . Lomas J, Culyer T, McCutcheon C, McAuley L, Law S. Conceptualizing and combining evidence for health system guidance (final report). Ottawa: Canadian Health Services Research Foundation; 2005.. Incorporar la perspectiva de la comunidad permite identificar la problemática local y priorizar estrategias de prevención sensibles al contexto y culturalmente aceptadas 7070 . Trevino-Siller S, Hijar M, Mora G. Prioritisation of road traffic injury interventions: results of a participative research with stakeholders in Mexico. Int J Inj Contr Saf Promot 2011; 18:219-25..

Abordajes que han mostrado ser efectivos en países de altos ingresos pueden no dar los mismos resultados favorables en países en desarrollo. Por ejemplo, una ley sobre el uso del cinturón de seguridad puede proteger a los conductores y pasajeros, pero dicha ley tendrá poco impacto en un país cuyo problema mayor sean los atropellamientos 7171 . Nantulya VM, Sleet DA, Reich MR, Rosenberg M, Peden M, Waxweiler R. Introduction: the global challenge of road traffic injuries: can we achieve equity in safety? Inj Control Saf Promot 2003; 10: 3-7.. En virtud de que las intervenciones en salud pública tienden a ser complejas, programáticas, y a depender del contexto, si una intervención no funciona debemos determinar si la intervención falló (falla inherente a la intervención) o si fue una falla en su implementación 7272 . Rychetnik L, Frommer M, Hawe P, Shiell A. Criteria for evaluating evidence on public health interventions. J Epidemiol Community Health 2002; 56:119-27..

No todas las políticas de salud encaminadas a prevenir las LCT son benéficas para todos los usuarios, y algunas evidencias sugieren que los más vulnerables son los que se benefician menos. Dado que en México, la mayor parte de la evidencia generada se centra en ocupantes de vehículos automotores, no extraña que la mayoría de las intervenciones se haya centrado en este tipo de actor y poco en el respeto de los demás actores viales, lo que aumenta la desigualdad y vulnerabilidad de éstos 2424 . Híjar M. El crecimiento urbano y sus consecuencias no planeadas. El caso de los atropellamientos. In: Knaul F, Nigenda G, editors. Caleidoscopio de la salud. De la investigación a las políticas y de las políticas a la acción. México DF: Funsalud; 2003. p. 89-97.. Aunque el tema de la equidad está presente en la estrategia nacional, poco énfasis se hace en los mecanismos que permitirán disminuir las brechas existentes. Por ejemplo, no es explícita la política de respeto al peatón y sus espacios.

Dado el alto número de peatones, ciclistas y motociclistas que se lesionan y mueren, la estrategia debería estar equilibrada de tal manera que atienda las necesidades de todos los usuarios. Como se ha enfatizado con anterioridad, de acuerdo al tipo de usuario, se pueden identificar problemáticas diferentes y, por tanto, distintas alternativas de solución. De ahí que se requiere un cambio de paradigma para dar igual protección a todos los usuarios, para que las calles y las autopistas no produzcan una carga injusta de lesiones y muerte en los grupos más vulnerables 7373 . Nantulya VM, Reich MR. Equity dimensions of road traffic injuries in low- and middle-income countries. Inj Control Saf Promot 2003; 10:13-20.. En este sentido, se debe valorar la inclusión y evaluación, como parte de la estrategia de seguridad vial, de medidas que incrementen la visibilidad de los usuarios de la vía pública: obligatoriedad del uso de las luces diurnas para vehículos de motor; uso de ropa, accesorios y vehículos de colores brillantes que mejoren la visibilidad de los peatones, ciclistas y motociclistas 7474 . Mohan D, Tiwari G, Khaayesi M, Nafunkho FM. Prevención de lesiones causadas por el tránsito. Manual de capacitación. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2008.. De igual forma, se debe promover el uso obligatorio de casco en ciclistas.

Podemos concluir que existen aún retos y oportunidades en el tema de prevención de las LCT. Al ser un problema complejo y multicausal que atañe a diferentes sectores y disciplinas, un aspecto importante de resaltar es que su manejo y prevención requieren de abordajes multisectoriales. Así, la prevención de las consecuencias de las LCT es el resultado de la definición de responsabilidades que atañen a cada sector en particular y del trabajo intersectorial coordinado con objetivos claramente definidos y comunes a todos 33 . Híjar-Medina M, Vázquez-Vela E. Foro nacional sobre accidentes de tránsito en México. Enfrentando los retos a través de una visión intersectorial. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2003.. Un primer paso es reconocer en las LCT un problema urgente de salud pública que afecta de forma diferenciada a cada uno de los usuarios de la vía pública. En términos de políticas públicas se requiere incrementar el uso de sistemas de retención y cascos, y disminuir la exposición al alcohol y drogas al conducir. Para ello se debe dedicar especial atención a la actualización de la legislación y su estricta aplicación. También se debería fortalecer las capacidades de los gobiernos para garantizar e impulsar la movilidad de forma segura, equitativa, saludable y sostenible para todos los actores viales. Una movilidad segura implica considerar las necesidades de todos los actores de la vía pública, y en especial, de los más vulnerables. Para dar respuesta a los acuerdos establecidos en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 y reducir las lesiones, discapacidades y muertes causadas por el tránsito, se deberá continuar, ampliar y fortalecer la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI).

Agradecimientos

Se agradece el apoyo brindado por Juan Daniel Vera López y Lourdes Gómez García para la preparación de este documento; así como los comentarios recibidos por el grupo de análisis de la ENSANut-2012 y, particularmente, al Dr. Adolfo Martínez Valle por comentar y retroalimentar versiones previas de este reporte. Se agradece el apoyo brindado por la Dirección General Adjunta de Epidemiología y la Dirección de Información en Salud por facilitarnos información recopilada por sus dependencias. Agradecemos los comentarios recibidos por los pares revisores de la revista Cadernos de Saúde Pública.

Referencias

-

1Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2095-128.

-

2World Health Organization. Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. Geneva: World Health Organization; 2013.

-

3Híjar-Medina M, Vázquez-Vela E. Foro nacional sobre accidentes de tránsito en México. Enfrentando los retos a través de una visión intersectorial. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2003.

-

4Peden MM, Scurfield R, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mathers C. World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization; 2004.

-

5Norton R, Kobusingye O. Injuries. N Engl J Med 2013; 368:1723-30.

-

6Romero-Martínez M, Shamah-Levy T, Franco A, Villalpando S, Cuevas-Nasu L, Gutiérrez J, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012: diseño y cobertura. Salud Pública Mex 2013; 55 Suppl 2:S332-40.

-

7Gutiérrez J, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2012.

-

8Pérez-Núñez R, Híjar M, Celis A, Hidalgo-Solórzano E. Lesiones causadas por el tránsito: hora de poner el freno. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2012.

-

9Hijar M, Chandran A, Pérez-Núñez R, Lunnen JC, Rodriguez-Hernandez JM, Hyder AA. Quantifying the underestimated burden of road traffic mortality in Mexico: a comparison of three approaches. Traffic Inj Prev 2012; 13 Suppl 1:5-10.

-

10Shahraz S, Bhalla K, Lozano R, Bartels D, Murray CJ. Improving the quality of road injury statistics by using regression models to redistribute ill-defined events. Inj Prev 2013; 19:1-5.

-

11Bartels D, Bhalla K, Shahraz S, Abraham J, Lozano R, Murray CJ. Incidence of road injuries in Mexico: country report. Int J Inj Contr Saf Promot 2010; 17:169-76.

-

12Juárez-Adauta S, Ávila-Burgos L. Atención en servicios de urgencias a pacientes lesionados en vía pública. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2006; 44:433-40.

-

13Hidalgo-Solorzano EC, Hjar M, Blanco-Munoz J, Kageyama-Escobar ML. Factors related with the severity of injuries in public streets of an urban area in Cuernavaca, Morelos, Mexico. Salud Pública Méx 2005; 47:30-8.

-

14Ávila-Burgos L, Ventura-Alfaro CE, Hidalgo-Solorzano EC, Hijar-Medina M, Aracena-Genao B, Celis-de la Rosa AJ. Atención de lesiones por tipo de causa externa en salas de urgencia en tres ciudades de México: Composición, frecuencia y gravedad. Rev Invest Clín 2012; 64:336-43.

-

15Ávila-Burgos L, Medina-Solis CE, Pérez-Núñez R, Hijar-Medina M, Aracena-Genao B, Hidalgo-Solorzano E, et al. Prevalencia de accidentes de tránsito no fatales en México: resultados de la ENSANUT 2006. Salud Pública Méx 2008; 50 Suppl 1:S38-47.

-

16Bhalla K, Shahraz S, Naghavi M, Lozano R, Murray C. Estimating the distribution of external causes in hospital data from injury diagnosis. Accid Anal Prev 2008; 40:1822-9.

-

17Ávila-Burgos L, Ventura-Alfaro C, Barroso-Quiab A, Aracena-Genao B, Cahuana-Hurtado L, Serván-Mori E, et al. Las lesiones por causa externa en México. Lecciones aprendidas y desafíos para el Sistema Nacional de Salud. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2010.

-

18Valdespino JL, Olaiz G, López-Barajas MP, Mendoza L, Palma O, Velázquez O, et al. Encuesta Nacional de Salud 2000. Tomo I. Vivienda, población y utilización de servicios de salud. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2003.

-

19Centro Nacional para la Prevención de Accidentes. Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y Prevención de Lesiones en el Tránsito (IMESEVI). Construcción de línea base. Reporte final. México DF: Secretaría de Salud; 2009.

-

20Cuevas-Colunga AC, Villegas-Villegas N, Mayoral-Grajeda EF, Mendoza-Díaz A. Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2009. Sanfandila: Instituto Mexicano del Transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2010.

-

21Arreola-Rissa C, Santos-Guzman J, Esquivel-Guzman A, Mock CN. Traffic related deaths in Nuevo Leon, Mexico: causes and associated factors. Salud Pública Méx 2008; 50 Suppl 1:S48-54.

-

22Hijar M, Carrillo C, Flores M, Anaya R, Lopez V. Risk factors in highway traffic accidents: a case control study. Accid Anal Prev 2000; 32:703-9.

-

23Hijar M, Flores M, Lopez MV, Rosovsky H. Alcohol intake and severity of injuries on highways in Mexico: a comparative analysis. Addiction 1998; 93:1543-51.

-

24Híjar M. El crecimiento urbano y sus consecuencias no planeadas. El caso de los atropellamientos. In: Knaul F, Nigenda G, editors. Caleidoscopio de la salud. De la investigación a las políticas y de las políticas a la acción. México DF: Funsalud; 2003. p. 89-97.

-

25Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Ávila M, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2006.

-

26Pérez-Núñez R, Chandran A, Hijar M, Celis A, Carmona-Lozano MS, Lunnen JC, et al. The use of seatbelts and child restraints in three Mexican cities. Int J Inj Contr Saf Promot 2013; 20:385-93.

-

27Mock C, Arreola Rissa C, Trevino Perez R, Almazan Saavedra V, Enrique Zozaya J, Gonzalez Solis R, et al. Childhood injury prevention practices by parents in Mexico. Inj Prev 2002; 8:303-5.

-

28Chandran A, Lunnen JC, Pérez-Núñez R, Hijar M, Hidalgo-Solorzano Edel C, Hyder AA. The prevalence of motorcicle helmet use in three Mexican cities. Inj Prev 2012; 18 Suppl 1:A233.

-

29Hidalgo-Solorzano EC, Inclán-Valadez C, Pérez-Núñez R, Hijar M. Motorcicle non-standard helmet use in an urban area of Mexico. Inj Prev 2012; 18 Suppl 1:A192.

-

30Vera-Lopez JD, Pérez-Núñez R, Hijar M, Hidalgo-Solorzano E, Lunnen JC, Chandran A, et al. Distracted driving: mobile phone use while driving in three Mexican cities. Inj Prev 2013; 19:276-9.

-

31Pérez-Núñez R, Hidalgo-Solorzano E, Vera-Lopez JD, Lunnen JC, Chandran A, Hijar M, et al. The prevalence of mobile phone use among motorcyclists in three Mexican cities. Traffic Inj Prev 2014; 15:148-50.

-

32Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2009.

-

33Celis A, Gomez Z, Martinez-Sotomayor A, Arcila L, Villasenor M. Family characteristics and pedestrian injury risk in Mexican children. Inj Prev 2003; 9:58-61.

-

34Hijar M, Trostle J, Bronfman M. Pedestrian injuries in Mexico: a multi-method approach. Soc Sci Med 2003; 57:2149-59.

-

35Hidalgo-Solorzano E, Campuzano-Rincón J, Rodríguez-Hernández JM, Chias-Becerril L, Resendiz-Lopez H, Sanchez-Restrepo H, et al. Motivos de uso y no uso de puentes peatonales en la Ciudad de México: la perspectiva de los peatones. Salud Pública Méx 2010; 52:502-10.

-

36Shakespeare T. Double jeopardy? Disability and road traffic injury. Road Traffic Injuries Research Network Newsletter 2011; (2):2-3.

-

37Inclan C, Hijar M, Tovar V. Social capital in settings with a high concentration of road traffic injuries. The case of Cuernavaca, Mexico. Soc Sci Med 2005; 61:2007-17.

-

38Ávila-Burgos L, Aracena-Genao B, Ventura-Alfaro C, Barroso-Quiab CA. Consecuencias económicas de las lesiones por accidente de tránsito para el sistema de salud mexicano. In: 14 Congreso de Investigación en Salud Pública. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2011. p. 75.

-

39Pérez-Núñez R, Avila-Burgos L, Hijar-Medina M, Pelcastre-Villafuerte B, Celis A, Salinas-Rodriguez A. Economic impact of fatal and non-fatal road traffic injuries in Guadalajara Metropolitan Area and Jalisco, Mexico. Inj Prev 2011; 17:297-303.

-

40World Health Organization. Investing in heatlh: a full report of the findings of the Commission on Macroeconomics and Health. Geneva: World Health Organization; 2003.

-

41Pérez-Núñez R, Pelcastre-Villafuerte B, Hijar M, Avila-Burgos L, Celis A. A qualitative approach to the intangible cost of road traffic injuries. Int J Inj Contr Saf Promot 2012; 19:69-79.

-

42Hijar M, Vazquez-Vela E, Arreola-Risa C. Pedestrian traffic injuries in Mexico: a country update. Inj Control Saf Promot 2003; 10:37-43.

-

43Arreola-Rissa C, Santos-Guzmán J, Esquivel-Guzmán A, Mock C, Herrera-Escamilla A. Barriles de absorción y contención del impacto: reducción de mortalidad por accidentes de tránsito. Salud Pública Méx 2008; 50 Suppl 1:S55-9.

-

44Haddon Jr. W. The changing approach to the epidemiology, prevention, and amelioration of trauma: the transition to approaches etiologically rather than descriptively based. Am J Public Health Nations Health 1968; 58:1431-8.

-

45Robertson LS, Kelley AB, O’Neill B, Wixom CW, Eiswirth RS, Haddon Jr. W. A controlled study of the effect of television messages on safety belt use. Am J Public Health 1974; 64:1071-80.

-

46Doyle YG, Furey A, Flowers J. Sick individuals and sick populations: 20 years later. J Epidemiol Community Health 2006; 60:396-8.

-

47Rose G. Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiol 1985; 14:32-8.

-

48Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Process 1991; 50:179-211.

-

49Evans D, Norman P. Predicting adolescent pedestrians’ road-crossing intentions: an application and extension of the Theory of Planned Behaviour. Health Educ Res 2003; 18:267-77.

-

50Lorenc T, Petticrew M, Welch V, Tugwell P. What types of interventions generate inequalities? Evidence from systematic reviews. J Epidemiol Community Health 2012; 67:190-3.

-

51Recommendations to reduce injuries to motor vehicle occupants: increasing child safety seat use, increasing safety belt use, and reducing alcohol-impaired driving. Am J Prev Med 2001; 21(4 Suppl):16-22.

-

52Híjar-Medina MC, Carrillo-Ordaz CE, Flores-Aldana ME, Anaya R, López-López MV. Factores de riesgo de lesión por accidentes de tráfico y el impacto de una intervención sobre la carretera. Rev Saúde Pública 1999; 33:505-12.

-

53WHO Regional Office for South-East Asia. Regional report on status of road safety. The South-East Asia region: a call for policy direction. New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia; 2009.

-

54Hernández Hernández V. Análisis exploratorio espacial de los accidentes de tránsito en Ciudad Juárez, México. Rev Panam Salud Pública 2012; 31:396-402.

-

55Hijar MC, Kraus JF, Tovar V, Carrillo C. Analysis of fatal pedestrian injuries in Mexico City, 1994-1997. Injury 2001; 32:279-84.

-

56Híjar-Medina MC. Utilidad del análisis geográfico en el estudio de las muertes por atropellamiento. Salud Pública Méx 2000; 42:188-93.

-

57Roberts I, Norton R, Jackson R, Dunn R, Hassall I. Effect of environmental factors on risk of injury of child pedestrians by motor vehicles: a case-control study. BMJ 1995; 310:91-4.

-

58Agran PF, Winn DG, Anderson CL, Tran C, Del Valle CP. The role of the physical and traffic environment in child pedestrian injuries. Pediatrics 1996; 98(6 Pt 1):1096-103.

-

59Ameratunga S, Hijar M, Norton R. Road-traffic injuries: confronting disparities to address a global-health problem. Lancet 2006; 367:1533-40.

-

60Medina-Ramírez S. La importancia de reducción del uso del automóvil en México. Tendencias de motorización, del uso del automóvil y de sus impactos. México DF: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo; 2012.

-

61Hidalgo D, Carrigan A. Modernización del transporte público. Washington DC: EMBARQ, World Resources Institute; 2010.

-

62Mathers C, Fat DM, Boerma JT; World Health Organization. The global burden of disease: 2004 update. Geneva: World Health Organization; 2008.

-

63Híjar M, Pérez-Núñez R, Inclán-Valadez C, Silveira-Rodrigues EM. Road safety legislation on the Americas. Rev Panam Salud Pública 2012; 32:70-6.

-

64Global status report on road safety: time for action. Geneva: World Health Organization; 2009.

-

65Hidalgo-Solórzano E. Uso de casco en motociclistas: un estudio en la zona urbana de Cuernavaca, México. In: 14o Congreso de Investigación en Salud Pública. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2011.

-

66Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Geneva: Organización Mundial de la Salud; 2010.

-

67Ackaah W, Afukaar F, Agyemang W, Thuy Anh T, Hejar AR, Abdul G, et al. The use of non-standard motorcycle helmets in low- and middle-income countries: a multicentre study. Inj Prev 2013; 19:158-63.

-

68Zhu M, Cummings P, Chu H, Coben JH, Li G. Graduated driver licensing and motor vehicle crashes involving teenage drivers: an exploratory age-stratified meta-analysis. Inj Prev 2013; 19:49-57.

-

69Lomas J, Culyer T, McCutcheon C, McAuley L, Law S. Conceptualizing and combining evidence for health system guidance (final report). Ottawa: Canadian Health Services Research Foundation; 2005.

-

70Trevino-Siller S, Hijar M, Mora G. Prioritisation of road traffic injury interventions: results of a participative research with stakeholders in Mexico. Int J Inj Contr Saf Promot 2011; 18:219-25.

-

71Nantulya VM, Sleet DA, Reich MR, Rosenberg M, Peden M, Waxweiler R. Introduction: the global challenge of road traffic injuries: can we achieve equity in safety? Inj Control Saf Promot 2003; 10: 3-7.

-