Resumo:

De cunho cientométrico, o estudo descreve as características centrais e identifica os polos institucionais mais relevantes da produção sobre democracia deliberativa presente em periódicos brasileiros altamente qualificados, a fim de delinear os contornos desse campo de pesquisa. Busca, ainda, com o uso da análise de redes sociais (ARS), mapear relações, no intuito de compreender suas estruturas e hierarquias. Nosso corpus analítico é composto de artigos publicados entre 2000 e 2016 em periódicos indexados na plataforma Scientific Electronic Library Online (Scielo). Os principais resultados são: o crescimento quantitativo da produção ao longo do período analisado; o aumento da coautoria pari passu o das pesquisas empíricas; a concentração geográfica e institucional; e, a distribuição da produção em diferentes áreas do conhecimento, porém com preponderância da Ciência Política e da baixa articulação entre diferentes disciplinas.

Palavras-chave:

Democracia deliberativa; Cientometria; Análise de redes sociais; Scielo

Abstract:

This scientometric study describes the central characteristics of the production on deliberative democracy present in highly qualified Brazilian academic journals and identifies the most relevant institutional poles, in order to outline this research field. By means of social network analysis (SNA), the study also aims at mapping relationships within the field to understand their structures and hierarchies. Our analytical corpus comprehends articles released between 2000 and 2016 in journals indexed on Scielo (Scientific Electronic Library Online). The main results are the quantitative growth of production over the analyzed period as well as the improvement of co-authorship pari passu that of empirical research; the geographical and institutional concentration; and, the distribution of production in different areas of knowledge, but with a preponderance of Political Science and low articulation between different disciplines.

Keywords:

Deliberative democracy; Scientometrics; Social network analysis; Scielo

Resumen:

Este estudio de naturaleza cientometrica, describe las características centrales e identifica los polos institucionales más relevantes de la producción sobre democracia deliberativa presente en periódicos brasileños altamente calificados, a fines de delinear los contornos de este campo de investigación. Busca también, con el uso del análisis de redes sociales (ARS), mapear relaciones, para entender sus estructuras y jerarquías. Nuestro corpus analítico se compone de artículos publicados entre 2000 y 2016 en periódicos indexados en la plataforma Scientific Electronic Library Online (Scielo). Los resultados principales son: el crecimiento cuantitativo de la producción al largo del periodo analizado; el aumento de la coautoría pari passu el de las investigaciones empíricas; la concentración geográfica e institucional; y la distribución de la producción en diferentes áreas del conocimiento, pero con preponderancia de la Ciencia Política y baja articulación entre diferentes disciplinas.

Palabras clave:

Democracia deliberativa; Cienciometría; Análisis de redes sociales; Scielo

Introdução1 1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001. Também somos gratos ao CNPq pelo financiamento de atividades relacionadas a este artigo.

A teoria deliberacionista consolidou-se nos últimos 30 anos como uma das mais prolíficas vertentes do debate sobre democracia. Proposta nos anos 1980, expandiu-se nos anos 1990 e se diversificou nas duas primeiras décadas do século 21. Com sólidas (e variadas) raízes filosóficas e forte investimento empírico, a abordagem deliberativa tem inspirado estudos em diversas áreas do conhecimento, que anseiam por compreender as condições e consequências de formas participativas centradas no intercâmbio discursivo. A comunidade acadêmica deliberacionista é hoje ampla e diversificada, tendo espaços autônomos de discussão em alguns dos principais fóruns internacionais.

No Brasil, a corrente também se mostrou bastante influente e um conjunto significativo de estudiosos tem atuado no tema tanto em debates nacionais como em redes internacionais de publicação e de pesquisa. Impulsionada pela expansão de práticas participativas no Brasil pós-redemocratização, essa agenda buscava apontar rotas para o fortalecimento discursivo da democracia. Se, nos anos 1990, a discussão brasileira era dominada pelos conceitos de esfera pública e de sociedade civil, ela se aglutinou fortemente em torno das noções de deliberação pública e de democracia deliberativa a partir de 2000.

Este artigo propõe-se a uma revisão das publicações sobre democracia deliberativa desde então, presentes nos periódicos brasileiros mais bem qualificados, a fim de delinear os contornos do campo. De cunho cientométrico, o estudo pretende descrever as características centrais do campo e identificar os polos institucionais e temáticos mais relevantes da produção. Embora o estudo da produção científica seja relevante tanto em nível internacional quanto nacional, objetiva-se neste artigo primeiramente compreender como a democracia deliberativa é estruturada no meio acadêmico brasileiro, para assim gerar mais entendimento a respeito de como esse conceito tem sido mobilizado dentro e fora do país. Busca-se, ainda, mapear as redes e as relações configuradoras do campo, no intuito de compreender suas estruturas e hierarquias.

Não se almeja aqui uma revisão sistemática de toda a produção sobre deliberacionismo no Brasil. Partimos de recortes bem definidos para delimitar nosso objeto empírico. O foco são artigos publicados entre 2000 e 2016 em periódicos indexados na Scientific Electronic Library Online (Scielo) que mobilizaram o conceito de democracia deliberativa. O recorte temporal, por sua vez, compreende desde o aparecimento do primeiro artigo constante da base na época da coleta dos dados até o fim do último quadriênio de avaliação de programas e periódicos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) (2013-2016). Como resultado, 91 artigos compõem o nosso corpus analítico.

Embora ainda incipiente no Brasil, os estudos cientométricos têm demonstrado a concentração da produção no que tange às revistas científicas, filiações institucionais de autores, Estados, áreas de conhecimento e referências bibliográficas. Exemplos são a pesquisa de Sampaio, Barros e Morais (2012)SAMPAIO, Rafael Cardoso; BARROS, Samuel Anderson Rocha; MORAIS, Ricardo. Como avaliar a deliberação online? Um mapeamento de critérios relevantes. Opinião Pública, Campinas, v. 18, n. 2, p. 470-489, 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762012000200010. Acesso em: 16 out. 2019.

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762012...

sobre o campo da internet e da política; de Clemente e Juliano (2013)CLEMENTE, Augusto Junior; JULIANO, Maíra Cabral. A produção do conhecimento em cidadania no Brasil: uma análise a partir do Scielo (1992-2011). Tomo, São Cristóvão, n. 23, p. 173-216, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.21669/tomo.v0i23.2109. Acesso em: 16 out. 2019.

https://doi.org/10.21669/tomo.v0i23.2109...

sobre a produção do conhecimento e da cidadania; e Gugliano (2005)GUGLIANO, Alfredo Alejandro. O impacto das democracias participativas na produção acadêmica no Brasil: teses e dissertações (1988-2002). BIB: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, São Paulo, n. 59, p. 43-60, 2005. https://doi.org/10.17666/bib8401/2018

https://doi.org/10.17666/bib8401/2018...

sobre as instituições participativas. Por essa perspectiva, lançamos mão da hipótese de que o campo da democracia deliberativa no Brasil segue esse mesmo padrão de concentração.

O artigo divide-se em três partes. A primeira apresenta, muito brevemente, a perspectiva deliberacionista, no sentido de orientar a seleção do corpus analítico. A segunda, traz notas teórico-metodológicas sobre a cientometria e a descrição dos procedimentos de coleta, a organização e a análise dos dados empíricos. A seção seguinte apresenta e discute os resultados da pesquisa.

Democracia deliberativa

Deliberação tem a ver com a ponderação de razões (Avritzer, 2000AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 50, p. 25-46, 2000. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452000000200003. Acesso em: 16 out. 2019.

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452000...

). Deliberacionistas apostam que a troca de justificativas entre aqueles que serão afetados por uma decisão é a forma mais legítima de produzi-la. Eles se preocupam com a conversa que deveria embasar a formação de preferências e com a importância de justificar as decisões adotadas a partir da consideração dos argumentos colocados.

O modelo deliberacionista de democracia foi proposto nos anos 1980, na trilha da publicação da teoria da ação comunicativa por Habermas (1987)HABERMAS, Jürgen. The theory of communicative action. Boston: Beacon Press, 1987. (Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason, v. 2).. É, porém, nos anos 1990 que ele ganha forma e projeção, tendo essa primeira geração de deliberacionistas estabelecido as bases normativas da abordagem (Elstub, Ercan e Mendonça, 2016ELSTUB, Stephen; ERCAN, Selen; MENDONÇA, Ricardo Fabrino. Editorial introduction: the fourth generation of deliberative democracy, Critical Policy Studies, v. 10, n. 2, p. 139-151, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1080/19460171.2016.1175956. Acesso em: 16 out. 2019.

https://doi.org/10.1080/19460171.2016.11...

). A segunda geração de deliberacionistas teria buscado expandir o modelo, explicitando a sua abertura à pluralidade e à complexidade das democracias contemporâneas, de modo a tornar a proposta mais realista. Foco mais empírico surge em uma terceira geração que se subdivide em duas tendências. De um lado, avançam os estudos voltados ao desenho de fóruns participativos guiados por valores deliberativos. De outro, cresce a literatura que busca operacionalizar empiricamente o conceito de deliberação, avaliando a deliberatividade de diversas interações sociais e os procedimentos para aferi-la. Por fim, haveria uma quarta geração, que busca reencontrar os macro processos discursivos que intrigavam os estudos seminais do modelo, identificando articulações entre múltiplas arenas a estruturar debates públicos ampliados.

Como já mencionamos, desde o início dos anos 2000, vários pesquisadores brasileiros têm trabalhado no campo da deliberação. Em um debate inicialmente muito ligado à popularização da obra habermasiana, autores nacionais dedicaram-se a aprofundar o conhecimento sobre a ideia de esfera pública e as suas implicações para pensar a política e a comunicação em um contexto de redemocratização (Costa, 2002COSTA, Sérgio. As cores de Ercília: esfera pública, democracia, configurações pós-nacionais. Belo Horizonte: UFMG, 2002.; Avritzer, 2009AVRITZER, Leonardo. Participatory institutions in democratic Brazil. Baltimore: Johns Hopkins, 2009.; Gomes e Maia, 2008GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley. Comunicação e democracia: problemas e perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008.). Pouco a pouco, avançaram-se os estudos empíricos para a compreensão de instituições participativas (Abers e Keck, 2004ABERS, Rebecca; KECK, Margaret. Comitês de Bacia no Brasil: uma abordagem política no estudo da participação social. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 55-68, 2004. Disponível em: https://doi.org/10.22296/2317-1529.2004v6n1p55. Acesso em: 16 out. 2019.

https://doi.org/10.22296/2317-1529.2004v...

; Almeida, 2014ALMEIDA, Débora Rezende de. Pluralização da representação política e legitimidade democrática: lições das instituições participativas no Brasil. Opinião Pública, Campinas, v. 20, n. 1, p. 96-117, 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762014000100005. Acesso em: 16 out. 2019.

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762014...

; Avritzer, 2009AVRITZER, Leonardo. Participatory institutions in democratic Brazil. Baltimore: Johns Hopkins, 2009.; Cunha, 2013CUNHA, Eleonora Schettini Martins. Efetividade deliberativa de Conselhos de Assistência Social. Jundiaí: Paco Editorial, 2013.; Lubambo, Coelho e Melo, 2005LUBAMBO, Catia; COELHO, Denilson Bandeira; MELO, Marcus André (org.). Desenho institucional e participação política. Petrópolis: Vozes, 2005.; Pires, 2011PIRES, Roberto Rocha C. (org.). Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: IPEA, 2011.; Scherer-Warren e Lüchmann, 2011SCHERER-WARREN, Ilse; LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn (org.). Movimentos sociais e participação: abordagens e experiências no Brasil e na América Latina. Florianópolis: UFSC, 2011.), que inclusive utilizam o conceito de sistema deliberativo para suas análises (Faria, Silva e Lins, 2012FARIA, Claudia Feres; SILVA, Viviane Petinelli; LINS, Isabella Lourenço. Conferências de políticas públicas: um sistema integrado de participação e deliberação? Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 7, p. 249-284, 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-33522012000100011. Acesso em: 16 out. 2019.

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-33522012...

) ou debates sociais sobre temas diversos, inclusive na mídia e em ambientes digitais online (Maia, 2008MAIA, Rousiley. Mídia e deliberação. Rio de Janeiro: FGV, 2008.; Gomes e Maia, 2008GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley. Comunicação e democracia: problemas e perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008.; Sampaio, Barros e Morais, 2012SAMPAIO, Rafael Cardoso; BARROS, Samuel Anderson Rocha; MORAIS, Ricardo. Como avaliar a deliberação online? Um mapeamento de critérios relevantes. Opinião Pública, Campinas, v. 18, n. 2, p. 470-489, 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762012000200010. Acesso em: 16 out. 2019.

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762012...

; Mendonça, 2016MENDONÇA, Ricardo Fabrino. Mitigating systemic dangers: the role of connectivity inducers in a deliberative system. Critical Policy Studies, [s. l.], v. 10, n. 2, p. 171-190, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1080/19460171.2016.1165127. Acesso em: 16 out. 2019.

http://dx.doi.org/10.1080/19460171.2016....

). Pode-se dizer que há uma forte comunidade deliberacionista no Brasil, e que ela tem avançado na inserção internacional. O presente artigo se debruça sobre os textos publicados na Scielo entre 2000 e 2016, que adotam o marco conceitual delineado aqui, para compreender o estabelecimento e a evolução desse campo.

Metodologia e procedimentos de pesquisa

A cientometria tem ganhado relevo nas últimas décadas devido ao aumento das tentativas de compreensão da produção científica em um cenário de forte digitalização. Em grande sobreposição com os estudos de informetria2 2 Para definições de informetria, ver Nacke (1983) e Björneborn e Ingwersen (2004). e de bibliometria3 3 Sobre bibliometria, ver Pritchard (1969), Broadus (1987) e Yang, Yuan e Yu (2018). , a cientometria foi cunhada por Nalimov e Mul'chenko (1971)NALIMOV, Vassili V.; MUL'CHENKO, Zinaida Maksimovna. Measurement of science: study of the development of science as an information process. Washington: Foreign Technology Division, 1971., visando a quantificar as características da pesquisa científica, não apenas para compreendê-la, mas também para gerar diretrizes que possam guiar políticas de ciência e tecnologia (Qiu et al., 2017QIU, Junping et al. Informetrics: theory, methods and applications. New York: Springer, 2017.).4 4 Para Yang, Yuan e Yu (2018) a bibliometria, a cientometria e a informetria diferem em níveis de utilização e reconhecimento, mas possuem estrutura geral similar, com algumas características próprias. Em específico, a cientometria enfatiza mais aspectos qualitativos dos resultados e enfoca tendências de desenvolvimento da ciência, aplicando maior ecologia de métodos.

Atualmente, a cientometria caracteriza-se como um campo multidisciplinar que mobiliza várias ferramentas metodológicas, inclusive qualitativas. Kim, Zhu e Chen (2016)KIM, Meen Chul; ZHU, Yongjun; CHEN, Chaomei. How are they different? A quantitative domain comparison of information visualization and data visualization (2000-2014). Scientometrics, Amsterdam, v. 107, n. 1, p. 123-165, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s11192-015-1830-0. Acesso em: 16 out. 2019.

http://dx.doi.org/10.1007/s11192-015-183...

definem, então, a cientometria como uma disciplina que procura descrever as tendências de panoramas intelectuais, objetivando criar mapas da paisagem científica que melhor orientem as ações sociais dos pesquisadores.

Para a pesquisa em tela, o primeiro passo foi a coleta de dados, com a descarga de todos os artigos do Scielo com o termo democracia deliberativa e correlatos5 5 Foram também verificados os termos: deliberação pública, sistema deliberativo, deliberação online. presentes em seus títulos, palavras-chave e resumos, desde o início da coleção até o fim de 2016, conforme ela se encontrava em setembro de 2017. Em seguida foram lidos todos os artigos do banco de dados de forma a manter somente aqueles que de fato traziam uma definição mínina do campo teórico em apreço, em linha com a conceituação trazida na seção anterior. Tendo essa definição mínima como parâmetro de filiação teórica ao campo, chegamos ao corpus de 91 artigos.

Dois fatores nos levaram a optar pela plataforma Scielo: 1) ela impõe uma série de requisitos bastante rigorosos para que um periódico dela faça parte; e 2) como decorrência da aplicação desses requisitos, constituiu-se, ao longo do tempo, um banco de dados abrangente e organizado da produção científica de maior impacto nos países que participam da Scielo. Portanto, a presença no Scielo é um proxy do impacto potencial de um artigo tendo em vista que as revistas que ascendem à coleção encontram-se nos estratos mais altos da avaliação Qualis de periódicos. Obviamente, sua eleição como fonte para esta investigação coloca um limite, tal como a própria disponibilidade de artigos na referida base e a exclusão de uma série de outras revistas consagradas do país. Contudo, a opção por este recorte é capaz de oferecer uma amostra suficientemente representativa e significativa de um ponto de vista qualitativo, uma vez que nosso foco está no mapeamento da produção de conhecimento de maior probabilidade de impacto cientítico no Brasil.

O passo seguinte foi organizar o banco de dados, para o quê inicialmente transformamos todos os arquivos correspondentes aos artigos para o formato .txt, possibilitando o seu tratamento pelo software RQDA (R Qualitative Data Analisys). Trata-se de um pacote do software estatístico R que permite organizar dados qualitativos, mediante processos de codificação e categorização diretamente no(s) texto(s) que compõem um corpus. Foram usadas nove categorias do banco de dados neste artigo: ano, autoria, sexo, instituição do(a) autor(a), área de conhecimento do(a) autor(a), revista, cidade da revista, abordagem (empírica ou teórica) e referências.

No RQDA, conforme os textos vão sendo marcados, codificados e categorizados, um banco de dados relacional é automaticamente criado e atualizado. Após a marcação de todos os textos e a consolidação do corpus, dispusemos os dados em uma única planilha .csv, por meio do gerenciador de bancos SQLite.

O procedimento final foi analisar os dados. Uma primeira abordagem recaiu sobre variáveis relacionadas a atributos estáticos, tais como instituição de filiação dos autores(as), periódicos que recebem a produção e referências mais citadas. Esses dados foram tratados em planilha eletrônica Calc, da suíte de escritório Libreoffice, por meio da exploração de estatísticas de frequência. A segunda abordagem averiguou o comportamento dos atributos relacionais da produção sobre deliberação, a partir de redes de autores, áreas, instituições e periódicos. Para tanto, utilizou-se o software de análise de redes Gephi, ferramenta robusta, livre, gratuita e de interface gráfica amigável.

Resultados e discussão

Nesta seção, apresentamos inicialmente os resultados gerais da nossa pesquisa, com os atributos estáticos da produção em deliberação, e, posteriormente, os seus dados relacionais.

Resultados gerais

Começamos pela distribuição temporal dos 91 artigos analisados. Como se observa no Gráfico 1, ela está longe de ser uniforme. O número de publicações, baixo no início da série histórica, aumenta de maneira mais consistente a partir de 2009, o que pode refletir a recepção, pelos periódicos mais qualificados do país, das pesquisas de um campo de investigação que se consolida no início do século 21. São 60 os artigos de natureza essencialmente teórica6 6 Para os propósitos específicos deste artigo, denominamos abordagem teórica tanto debates conceituais, quanto trabalhos de revisão de literatura sobre deliberação. , quase o dobro daqueles com abordagem empírica, que somaram 31. Os artigos empíricos aumentam, porém, nos últimos anos da série, refletindo o crescimento das pesquisas no campo com as mais diferentes estratégias metodológicas, em consonância com tendências da agenda internacional no tema.

Os artigos foram escritos por 157 autores: 93 do sexo masculino (praticamente dois terços) e 64 do sexo feminino. Há em média 1,72 autor por artigo, o que resulta em baixa tendência à coautoria, se considerarmos todo o período – são 52 artigos escritos por apenas um(a) autor(a) e 39, por dois (duas) ou mais. Aqui se verifica uma modificação ao longo do tempo. Os artigos em coautoria aumentam ao longo dos anos pari passu cresce a produção empírica. O Gráfico 2 mostra essa dinâmica: a produção empírica é amiúde produto do trabalho de pelo menos duas pessoas (barras em azul escuro) e se intensifica nos últimos anos. Pesquisa empírica é, portanto, feita em equipes, mesmo num campo marcadamente normativo.

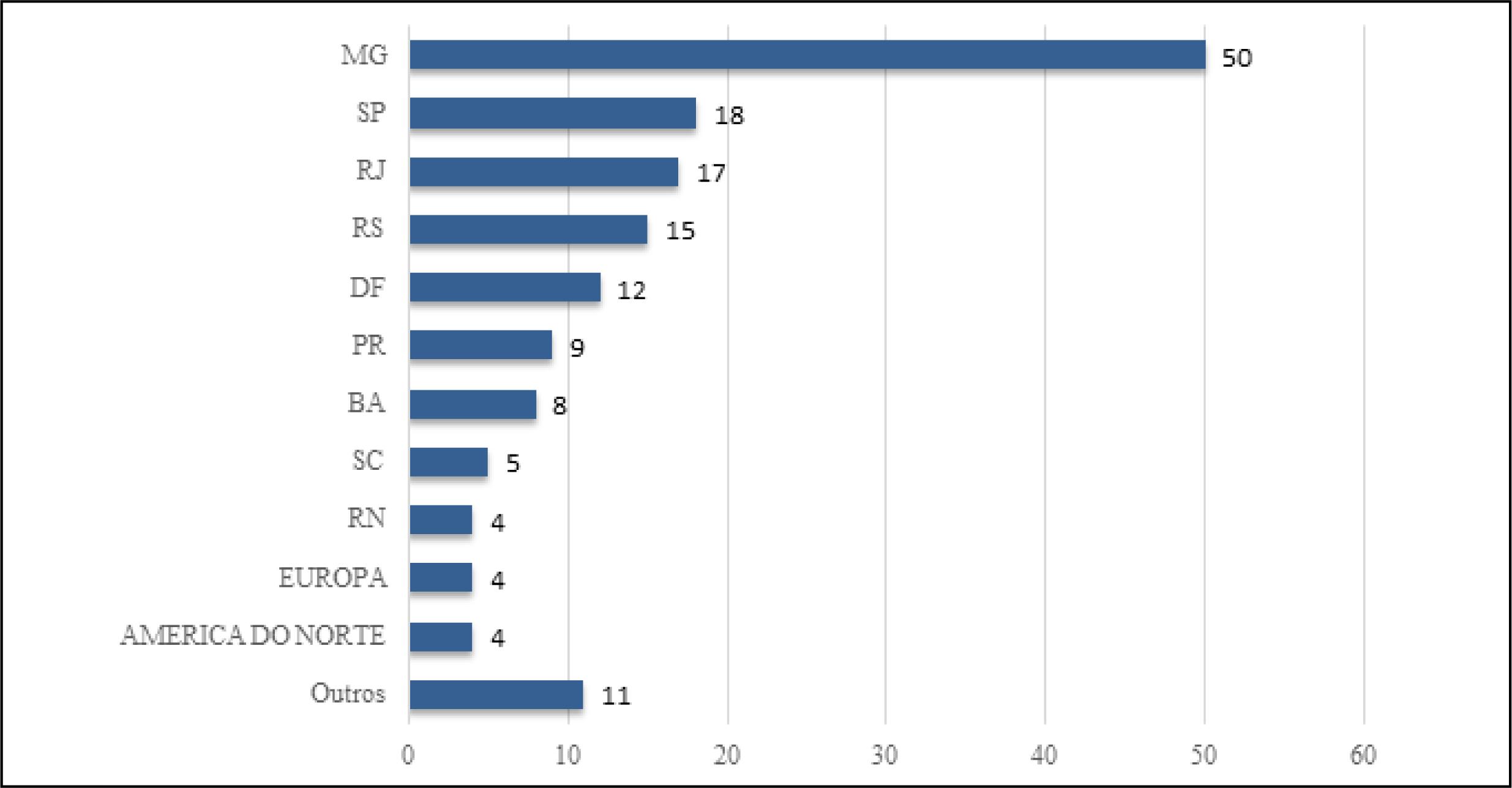

É grande a concentração geográfica da produção sobre deliberação: Minas Gerais aglutina quase um terço dos(as) 157 autores(as) (Gráfico 3). Quando se analisa em termos regionais, a concentração é ainda mais aguda: o Sudeste Brasileiro soma 86 autores(as), com decisiva contribuição também dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que têm 18 e 17 autores(as), respectivamente. Autores(as) de outras regiões estão mais dispersos, com relevo para Rio Grande do Sul (16), Distrito Federal (12) e Bahia (8).

Esses números derivam da grande concentração institucional da produção (Gráfico 4). Embora os(as) autores(as) distribuam-se em 53 diferentes instituições, apenas a UFMG congrega 30 autores(as), i.e., quase 20% dos 157. Também se sobressaem Ufrgs (13), USP (10), UFBA (7), UNB (8) e UFV (7). De outro lado, poucos(as) autores(as) de instituições estrangeiras publicam sobre o tema em revistas brasileiras, destacando-se, contudo, o fato de cinco deles serem de universidades da América do Norte, três da Europa e apenas um, da América do Sul.

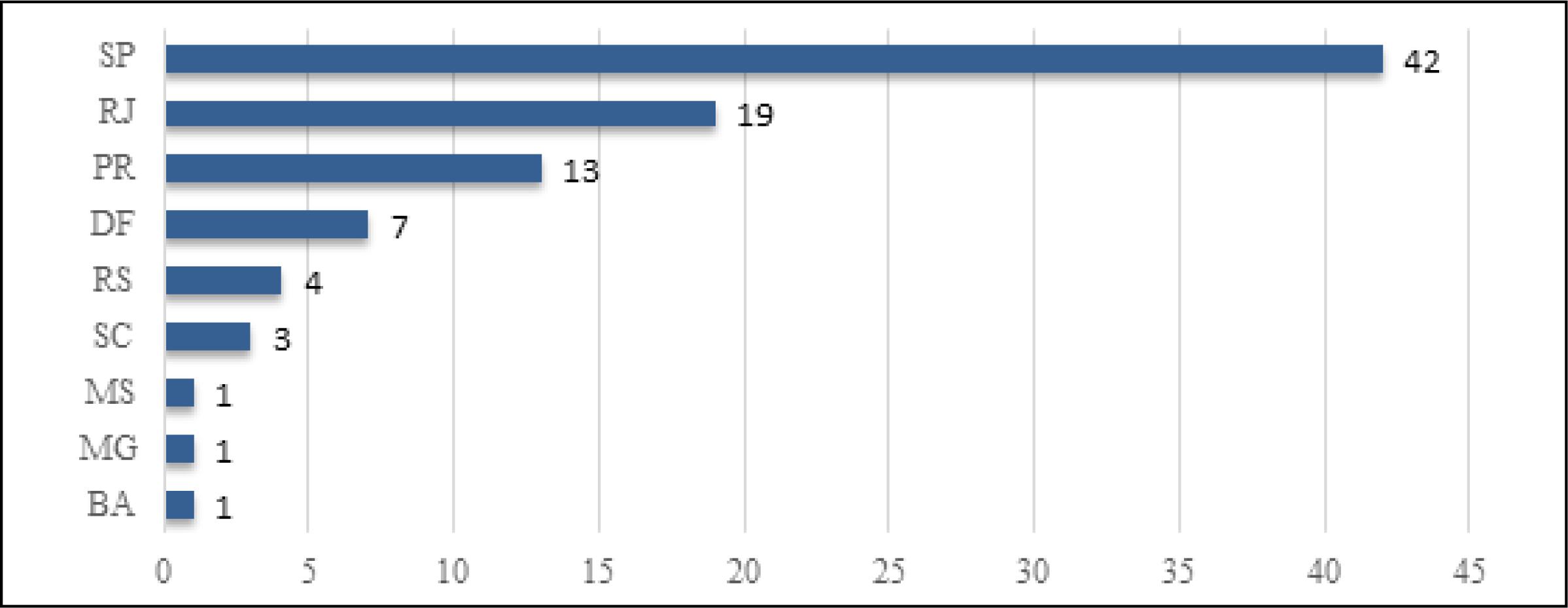

O campo deliberacionista é multidisciplinar quanto à formação de seus autores e autoras, que advêm de todas as grandes áreas do conhecimento (Gráfico 5).7 7 Considerou-se a última formação dos pesquisadores (com base no Currículo Lattes). A única exceção foi a categoria Campo de Públicas, que aglutina os cursos de graduação em Administração Pública e congêneres – de acordo com as suas Diretrizes Nacionais Curriculares (DCNs). Entretanto, é lícito afirmar uma hegemonia das Ciências Sociais, notadamente da Ciência Política, origem de 42 autores(as) que, somados aos demais representantes das Ciências Sociais e da Sociologia, totalizam 73 (ou praticamente metade dos que realizam a produção analisada). Outras áreas de relevo, como Administração (19) e Comunicação Social (17), poderiam ser classificadas dentro das Ciências Sociais Aplicadas – vale lembrar que, nesta área, há autores de outros subáreas, como Campo de Públicas e Economia. Embora em menor número, autores(as) de ciências mais duras se fazem presentes, notadamente da Saúde e da Engenharia. Chama a atenção o baixo número de autores da filosofia e do direito, o que evidencia, em alguma medida, a progressiva inclinação empírica do campo.

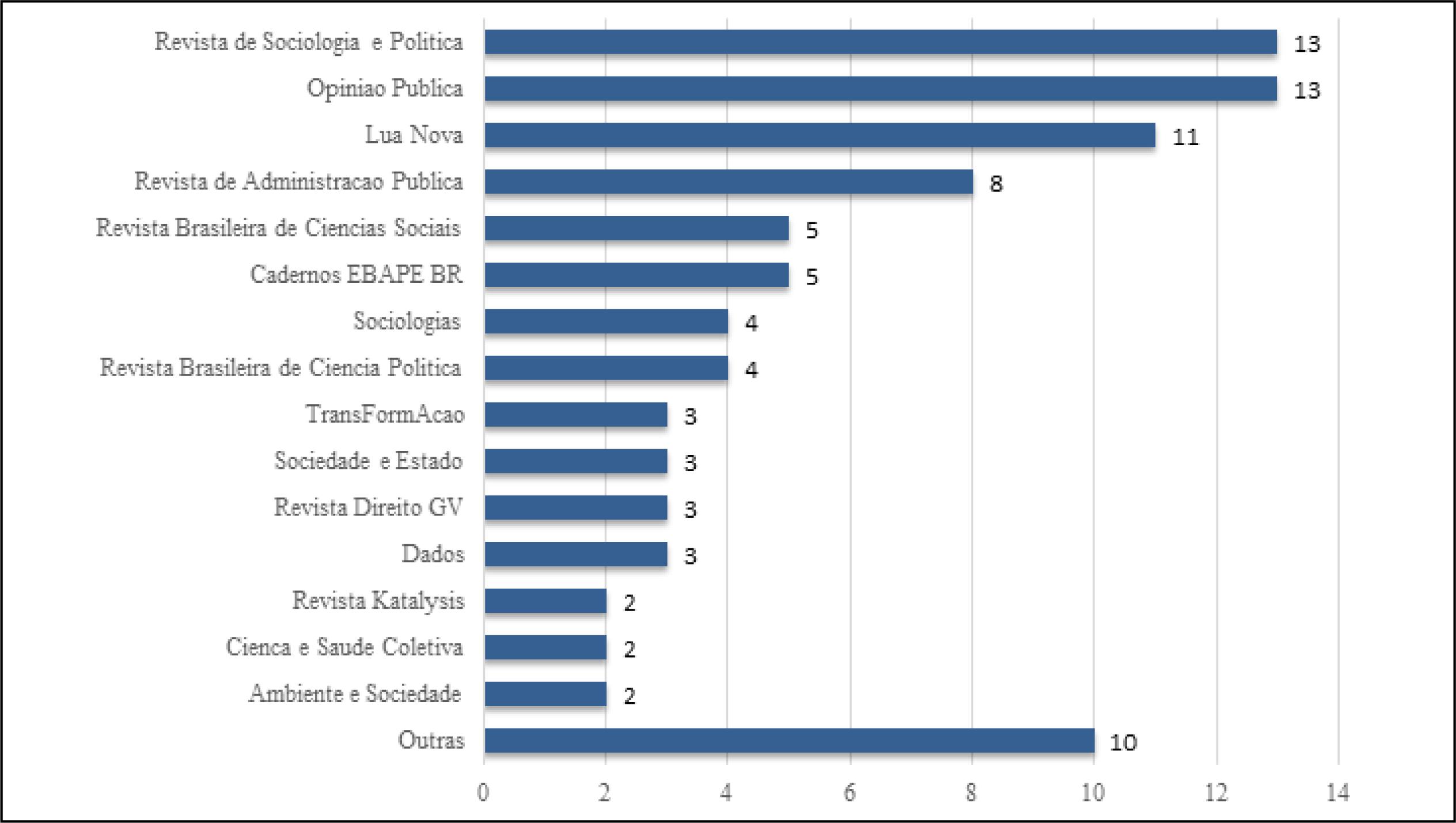

A concentração no campo deliberacionista não é apenas institucional e geográfica. Ocorre também entre os periódicos que recebem a produção (Gráfico 6). As revistas com mais artigos estão no estrato superior (A1) do Qualis/Capes da área de Ciência Política, dentre elas Revista de Sociologia e Política (RSP) e Opinião Pública (OP) (ambas com treze textos), Revista de Administração Pública (RAP) (com oito) e Dados (quatro). As revistas Lua Nova e Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS) (ambas A2 na referida área) publicaram, respectivamente, onze e cinco artigos no período analisado.

Dado curioso emerge quando se consideram os estados que sediam os periódicos (Gráfico 7). Apesar de condensar a produção no campo deliberacionista, Minas Gerais tem apenas um periódico, que publicou uma única colaboração, enquanto a metade dos artigos vai para revistas de São Paulo. Rio de Janeiro e Paraná são outros estados que, em função de suas revistas, afirmam-se como centros receptores da produção.

O resultado da análise das referências reforça a ideia de campo concentrado. Como mostra a Figura 1, os autores canônicos da teoria deliberativa, especialmente estrangeiros, recebem o maior número de citações. A presença de Habermas, Dryzek, Bohman e Young, entre as referências mais citadas, revela a força da vertente mais crítica do deliberacionismo nos textos brasileiros. Chama a atenção a forte influência de Leonardo Avritzer, segundo autor mais citado, na configuração do campo. Ricardo Fabrino Mendonça, Rousiley Maia e Luis Felipe Miguel8 8 Interessante notar que Luis Felipe Miguel é um crítico sobre os limites dos conceitos de democracia deliberativa e deliberação pública. Para alguns de seus principais argumentos, ver Miguel (2014). aparecem na lista dos(as) vinte mais citados(as).

A produção em democracia deliberativa no Brasil é, portanto, concentrada em suas várias dimensões: institucional, geográfica, revistas etc., confirmando a hipótese levantada na introdução e seguindo o padrão de outros campos. De pressuposto lógico indutivo, mas que mobiliza técnicas de pesquisa aplicadas a atributos estáticos, grande parte dos estudos cientométricos têm avançado pouco na explicação desse padrão de concentração. É justamente nesse ponto que a análise de redes pode contribuir para gerar hipóteses mais frutíferas, tendo em vista que o seu pressuposto metodológico está na estrutura relacional da produção do conhecimento científico.

Resultados dos dados relacionais

Passamos, então, à segunda parte da apresentação dos resultados, com a análise dos atributos relacionais da produção sobre deliberacionismo.9 9 Outros autores aplicaram a análise de redes em estudos como este, a exemplo de Silva e Pereira, 2016. O propósito é apreender como os atores – pesquisadores, instituições e periódicos – se articulam, o que permite uma série de inferências sobre o grau de integração e consolidação do campo no Brasil. Inicialmente, trazemos algumas definições da metodologia escolhida, a análise de redes. Salvo quando indicado, todas elas foram extraídas de Dégenne e Forsé (1999)DÉGENNE, Alain; FORSÉ, Michel. Introducing social networks. Philadelphia: Sage, 1999..

Nó ou vértice é cada um dos pontos de uma rede. Em redes sociais, podem ser atores individuais ou coletivos. Os nós ligam-se a outros nós por meio de arestas ou laços, que exprimem conexões de algum tipo (entre dois aeroportos há uma rota que os conecta, entre dois pesquisadores, uma instituição a que se filiam e assim por diante).

Redes com vários nós e arestas tendem a ser hierarquizadas, ou seja, alguns nós têm mais ligações com outros e determinadas ligações são mais intensas. Essas frequências e intensidades indicam se as redes são mais ou menos densas e quais são os nós centrais ou periféricos. Para os objetivos desta investigação, aplicamos quatro medidas ou estatísticas: Componente, Modularidade, Grau e Intermediação.

Componente é um grupo de nós conectados entre si e sem ligação com outros nós ou grupos (Freeman, Roeder e Mulholland, 1979FREEMAN, Linton C.; ROEDER, Douglas J.; MULHOLLAND, Robert R. Centrality in social networks: II. Experimental results. Social networks, v. 2, n. 2, p. 119-141, 1979. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/0378-8733(79)90002-9. Acesso em: 16 out. 2019.

http://dx.doi.org/10.1016/0378-8733(79)9...

), como neste exemplo hipotético: dois autores publicam um artigo. Um deles publica outro artigo com um terceiro autor. Nenhum dos três publica com mais ninguém, de modo que todos estão ligados, ainda que indiretamente, ao mesmo tempo em que não têm conexões com outros fora do grupo, formando um componente. Quanto maior e mais complexa a rede, maior é a tendência de ela ter múltiplos componentes, ainda que um se destaque por reunir o maior número de nós (o chamado componente gigante).

Modularidade é uma medida decorrente de um algoritmo que dispõe conjuntos de nós dentro de uma mesma comunidade em função de sua maior proximidade, formando clusters (Blondel et al., 2008BLONDEL, Vincent D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, v. 2008, p. 1-13, 2008.). No caso de um campo de investigação acadêmica, comunidades ou módulos denotam aqueles nós – autores, instituições, termos etc. – com relações mais próximas e intensas entre si.

Grau é uma medida de centralidade de rede bastante simples: o número de nós com que um nó está conectado. Por exemplo, em uma rede de autores e artigos, se um autor publicou 10 artigos, com cada um destes ele será ligado por uma linha/aresta, de modo que este autor terá grau 10. Se um artigo tem 5 autores, seu grau será 5.

Intermediação é uma medida de centralidade que determina a frequência com que um nó se coloca nos caminhos mais curtos (geodésias) que ligam os demais nós de uma rede. Dégenne e Forsé (1999)DÉGENNE, Alain; FORSÉ, Michel. Introducing social networks. Philadelphia: Sage, 1999. tratam a medida como proxy da influência em termos de recursos de poder (informação, capital etc.) de um ator, pois os demais precisam passar por ele para chegar a outros. Um nó teria intermediação 1,0 caso estivesse no centro de uma rede em que todos os demais somente acessariam outros passando por ele. Um agente com alta intermediação assume papel de broker, com poder de barrar ou deixar passar fluxos e recursos.

Nossa primeira rede resulta do cruzamento das categorias instituição e áreas do conhecimento (Figura 2). Ela possui sete comunidades, sendo a mais relevante a que tem Ciência Política como nó central (grau 56 e intermediação 0,30), que se conecta fortemente à UFMG (grau 38 e intermediação 0,18), Sociologia e USP (graus 18 e 12, respectivamente). A Ufrgs também está nessa comunidade, com grau 9. A Ciência Política assume papel de ligação entre a comunidade laranja, que tem Administração como nó central (grau 25 e intermediação 0,22), e a nucleada pelas Ciências Sociais, em roxo (grau 16 e intermediação 0,20). Esta última reúne as instituições Ufsc, Ufpel, UFJF, UEM, bem como as áreas de Filosofia e História. Já a comunidade da Administração congrega as PUCs do Rio de Janeiro e São Paulo, a UFLA e a área de Educação.

Próximo à Administração, Campo de Públicas (grau 15 e intermediação 0,12) é o nó central da comunidade rosa, que traz ainda Economia, UFRN, UFV etc. Na comunidade azul, por sua vez, a Comunicação Social e a UFBA assumem centralidade (graus 17 e 11, respectivamente). Vale notar que os vértices Comunicação Social e Ciência Política não se conectam diretamente, mas são intermediados na rede pela UFMG. Isso revela que, apesar de essas duas áreas serem fundamentais no campo examinado, não houve parcerias entre seus pesquisadores que se convertessem em produção qualificada no Scielo. Salientamos ainda a comunidade preta, cujos nós centrais UnB e Ciências Ambientais (com graus 19 e 16, respectivamente) conectam-se a Uerj, Direito, Ipea e instituições da América do Norte.

A seguir, no grafo da Figura 3, exploramos como autores se relacionam com as revistas que aceitam artigos com recorte deliberacionista. A fragmentação é alta, com 13 componentes (sendo dois mais destacados). É nítida a tendência de autores publicarem em periódicos de suas respectivas áreas – reflexo da pressão institucional derivada das regras de avaliação no Brasil, tanto da pós-graduação, quanto das publicações.

No maior componente, em azul, vinculam-se cinco revistas importantes da Ciência Política, todas com grau superior a 5: OP (20), RSP (18), Lua Nova (11), Revista Brasileira de Ciência Política (RBCP) (7) e RBCS (6). Os autores desse componente com maior centralidade de grau são Rousiley Maia (8), Ricardo Fabrino Mendonça (7), Rafael Cardoso Sampaio (6) e Claudia Feres Faria (5).

O segundo maior componente, em sépia, agrupa revistas mais voltadas para o Campo de Públicas e a Sociologia: RAP (grau 17), Sociologias (13) e Cadernos Ebape (13). Seus autores mais centrais são Lamounier Villela (grau 7) e José Roberto Pereira (6).10 10 Há um grupo de autores – Luciano Fedozzi, André Luis Martins, Fernando Nogueira, Gilson Correa, João Pontes, Milton Cruz e Sheila Borba – que atingiu grau 7, porém com a ressalva de ser coautores de um mesmo artigo. Reforçando o que dissemos acima, esses autores não publicam nas revistas do primeiro componente e vice-versa, podendo-se especular sobre a existência de redes mais ou menos paroquiais de autores e periódicos, no sentido de baixa colaboração interinstitucional – lembrando que tal colaboração é incentivada por documentos de área dos Comitês da Capes.

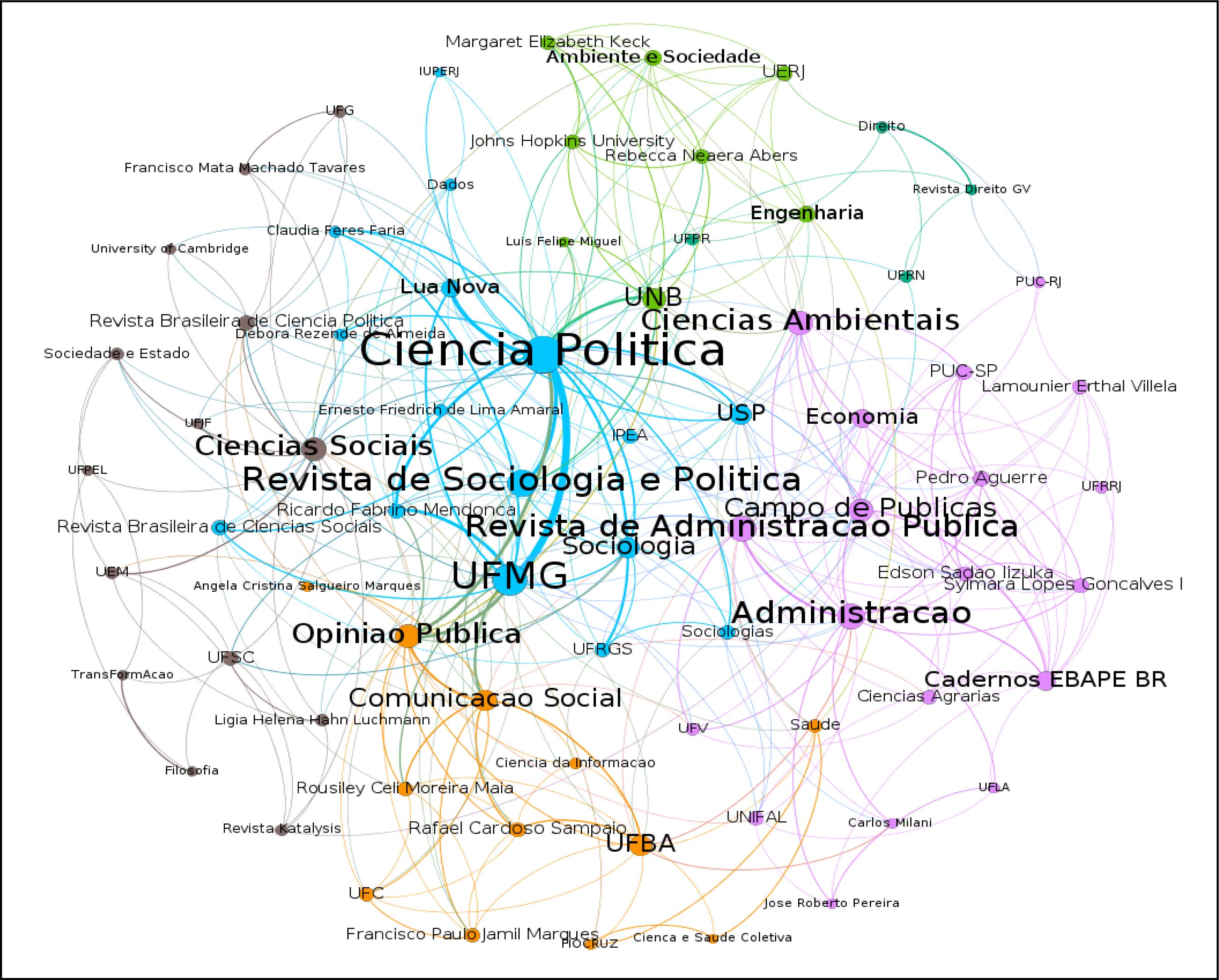

As próximas análises recaem sobre uma rede que agrega todas as categorias exploradas até aqui (autores, instituições, áreas de conhecimento e revistas), fornecendo um mapa geral da produção (Figura 4). Aplicamos um filtro de grau 2, excluindo os nós menos relevantes, já que o objetivo é perceber as conexões fortes dessa estrutura produtiva. Além disso, a inclusão de todas as categorias e a exclusão de nós periféricos geram uma rede integrada em um único componente. Uma rede como essa sinaliza coesão e consolidação de um campo de pesquisa, em que pese a sua diversidade institucional, metodológica, temática etc., em uma comprovação empírica do que afirmamos na seção teórica. Tal diversidade pode ser divisada nas seis comunidades dessa rede, sendo cinco relativamente bem delineadas.11 11 Essas comunidades não refletem necessariamente as relações institucionais formalizadas nos organogramas das universidades, mas sim sociabilidades forjadas pela proximidade de pesquisadores, centros, periódicos e assim por diante. Ademais, filiações institucionais não são permanentes. O leitor que conhece o campo notará que alguns autores entraram em universidades distintas de sua alma matter em período posterior à série histórica da pesquisa.

Começamos pela comunidade Ciência Política/UFMG12 12 Os nomes das comunidades decorrem de seus nós centrais. (azul, no centro), com os nós de maior centralidade. Em síntese, ela é formada na maioria por pesquisadores da Ciência Política (grau 106 e intermediação 0,20), filiados à UFMG (74 e 0,11) e que enviam os seus artigos principalmente à RSP (35 e 0,10). Outras revistas e instituições também compõem o módulo: Lua Nova (grau 26), Dados (grau 7), Ufrgs (grau 14), Iuperj (grau 4), mas são relativamente menos centrais. Os principais autores são Cláudia Feres Faria (grau 12), Ricardo Fabrino Mendonça (23) e Débora Rezende de Almeida (9).

A maioria dos pesquisadores da comunidade Comunicação/UFBA (laranja, na parte inferior) vem da área de Comunicação Social (grau 34), se filia à UFBA (23) e publica principalmente em OP (41). Seus nomes centrais são Rafael Cardoso Sampaio (grau de entrada 14) e Rousiley Maia (13). Tal sub-rede situa-se logo abaixo do módulo Ciência Política/UFMG e à esquerda de Administração e Gestão Pública. Nota-se, ainda, que os nós Saúde (área com grau 9) e Ciência e Saúde Coletiva (revista com grau 5) ficam na intersecção dessas duas comunidades.

A comunidade Administração e Gestão Pública – lilás, à direita do grafo – é formada por pesquisadores do Campo de Públicas (grau 21) e da Administração (38), que publicam majoritariamente na RAP (28). Não há concentração institucional e os autores estão dispersos por PUC-SP (grau 14), PUC-RJ (5), URRJ (5) etc. Há uma intersecção forte desta comunidade com Meio Ambiente/UnB, razão por que Ciências Ambientais (grau 26) sobressai na rede.

Em verde, acima no grafo, a comunidade Meio Ambiente/UnB compõe-se notadamente de filiados à UnB (grau 31) e Uerj (9) que publicam em Ambiente e Sociedade (grau 16). Destacamos aqui a forte presença das autoras Margaret Keck (grau 12) e Rebecca Abers (12). A área de Engenharia também integra este módulo (grau 11). Vale assinalar que os autores principais, embora cientistas políticos por pertencimento institucional e área de atuação, formam uma comunidade a partir da temática ambiental.

Por fim, em cinza, à esquerda, a comunidade Ciências Sociais (cujo nó tem grau 26) é marcada pela heterogeneidade de revistas e instituições, com algum relevo para a RBCP (grau 11) e os pesquisadores Lígia Lüchmann (7) e Francisco Tavares (6).

Considerações finais

Esta pesquisa visou a um mapeamento inicial da produção sobre deliberação no Brasil, tendo como foco a sua publicação em artigos de periódicos especializados altamente qualificados, que compõem a base Scielo. Trata-se de uma agenda de pesquisa relativamente nova, que mostra expansão e consolidação. Após um início tímido, há um crescimento quantitativo e acelerado da produção na segunda metade do período analisado. Como ocorre em outros campos, a crescente complexidade do ofício acadêmico impõe o trabalho em equipe que, no campo deliberacionista, se reflete no aumento conjunto da coautoria e das pesquisas empíricas.

Outro achado revela que o campo analisado reproduz o padrão geral da ciência brasileira, de forte concentração geográfica e institucional da produção. O Sudeste predomina amplamente, mormente em função da centralidade da UFMG na formação e retenção de pesquisadores em deliberação. Outros estados, contudo, sediam a maioria das revistas.

Embora seja um campo multidisciplinar, com pesquisadores de áreas das mais diversas, a deliberação é um objeto da Ciência Política, por excelência, ainda que a Administração e a Comunicação Social se destaquem. Malgrado haja produções conjuntas entre autores de diferentes áreas, a tendência mais forte é que se publique com colegas da própria disciplina, sendo baixa a integração entre diferentes saberes nesse campo.

O padrão de concentração encontrado nas redes pode ser explicado pela lógica que estrutura a ciência em países com passado colonial, isto é, ela perpassa a maneira pela qual tradições teóricas oriundas de outros contextos são recepcionadas. Essa é uma hipótese a ser testada em pesquisas futuras, qual seja, a de que a UFMG e a área de Ciência Política (e Comunicação social em menor grau) desempenharam o papel de polo irradiador central da teoria no Brasil por abrigarem os pesquisadores que seriam os principais early adopters da democracia deliberativa no país.

Esperamos que os achados sejam úteis para pesquisadores do campo no Brasil, por oferecer subsídios para estratégias futuras, incluindo parcerias interinstitucionais e multidisciplinares, bem como políticas editoriais que queiram fortalecê-lo ainda mais. Na continuidade da pesquisa, pretendemos mergulhar no corpus, com uma análise mais densa de seu conteúdo.

-

1

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001. Também somos gratos ao CNPq pelo financiamento de atividades relacionadas a este artigo.

-

2

Para definições de informetria, ver Nacke (1983)NACKE, Otto. Informetría: un nuevo nombre para una nueva disciplina. Definición, estado de la ciencia y principios de desarrollo. Revista Española de Documentación Científica, [s. l.], v. 6, n. 3, p. 183-204, 1983. e Björneborn e Ingwersen (2004)BJÖRNEBORN, Lennart; INGWERSEN, Peter. Toward a basic framework for webometrics. Journal of the American Society for Information Science and Technology, New York, v. 55, n. 14, p. 1216-1227, 2004. Disponível em: https://doi.org/10.1002/asi.20077. Acesso em: 16 out. 2019.

https://doi.org/10.1002/asi.20077... . -

3

Sobre bibliometria, ver Pritchard (1969)PRITCHARD, Alan. Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, New York, v. 25, n. 4, p. 348-349, 1969., Broadus (1987)BROADUS, Robert N. Toward a definition of bibliometrics. Scientometrics, Amsterdam, v. 12, n. 5-6, p. 373-379, 1987. Disponível em: https://doi.org/10.1007/BF02016680. Acesso em: 16 out. 2019.

https://doi.org/10.1007/BF02016680... e Yang, Yuan e Yu (2018)YANG, Siluo; YUAN, Qingli; YU, Yongaho. Are scientometrics, informetrics and bibliometrics different? [S. l.: s. n.], 2018. No prelo.. -

4

Para Yang, Yuan e Yu (2018)YANG, Siluo; YUAN, Qingli; YU, Yongaho. Are scientometrics, informetrics and bibliometrics different? [S. l.: s. n.], 2018. No prelo. a bibliometria, a cientometria e a informetria diferem em níveis de utilização e reconhecimento, mas possuem estrutura geral similar, com algumas características próprias. Em específico, a cientometria enfatiza mais aspectos qualitativos dos resultados e enfoca tendências de desenvolvimento da ciência, aplicando maior ecologia de métodos.

-

5

Foram também verificados os termos: deliberação pública, sistema deliberativo, deliberação online.

-

6

Para os propósitos específicos deste artigo, denominamos abordagem teórica tanto debates conceituais, quanto trabalhos de revisão de literatura sobre deliberação.

-

7

Considerou-se a última formação dos pesquisadores (com base no Currículo Lattes). A única exceção foi a categoria Campo de Públicas, que aglutina os cursos de graduação em Administração Pública e congêneres – de acordo com as suas Diretrizes Nacionais Curriculares (DCNs).

-

8

Interessante notar que Luis Felipe Miguel é um crítico sobre os limites dos conceitos de democracia deliberativa e deliberação pública. Para alguns de seus principais argumentos, ver Miguel (2014)MIGUEL, Luís Felipe. Deliberacionismo e os limites da crítica: uma resposta. Opinião Pública, Campinas, v. 20, n. 1, p. 118-131, 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762014000100006. Acesso em: 16 out. 2019.

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762014... . -

9

Outros autores aplicaram a análise de redes em estudos como este, a exemplo de Silva e Pereira, 2016SILVA, Edson Armando; PEREIRA, Marco Aurélio Monteiro. Balanço aos 20: a Revista de História Regional no campo historiográfico brasileiro. Revista de História Regional, Ponta Grossa, v. 21, n. 2, p. 307-337, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.5212/Rev.Hist.Reg.v.21i2.0001. Acesso em: 16 out. 2019.

https://doi.org/10.5212/Rev.Hist.Reg.v.2... . -

10

Há um grupo de autores – Luciano Fedozzi, André Luis Martins, Fernando Nogueira, Gilson Correa, João Pontes, Milton Cruz e Sheila Borba – que atingiu grau 7, porém com a ressalva de ser coautores de um mesmo artigo.

-

11

Essas comunidades não refletem necessariamente as relações institucionais formalizadas nos organogramas das universidades, mas sim sociabilidades forjadas pela proximidade de pesquisadores, centros, periódicos e assim por diante. Ademais, filiações institucionais não são permanentes. O leitor que conhece o campo notará que alguns autores entraram em universidades distintas de sua alma matter em período posterior à série histórica da pesquisa.

-

12

Os nomes das comunidades decorrem de seus nós centrais.

Referências

- ABERS, Rebecca; KECK, Margaret. Comitês de Bacia no Brasil: uma abordagem política no estudo da participação social. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 55-68, 2004. Disponível em: https://doi.org/10.22296/2317-1529.2004v6n1p55 Acesso em: 16 out. 2019.

» https://doi.org/10.22296/2317-1529.2004v6n1p55 - ALMEIDA, Débora Rezende de. Pluralização da representação política e legitimidade democrática: lições das instituições participativas no Brasil. Opinião Pública, Campinas, v. 20, n. 1, p. 96-117, 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762014000100005 Acesso em: 16 out. 2019.

» http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762014000100005 - AVRITZER, Leonardo. Participatory institutions in democratic Brazil Baltimore: Johns Hopkins, 2009.

- AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 50, p. 25-46, 2000. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452000000200003 Acesso em: 16 out. 2019.

» http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452000000200003 - BJÖRNEBORN, Lennart; INGWERSEN, Peter. Toward a basic framework for webometrics. Journal of the American Society for Information Science and Technology, New York, v. 55, n. 14, p. 1216-1227, 2004. Disponível em: https://doi.org/10.1002/asi.20077 Acesso em: 16 out. 2019.

» https://doi.org/10.1002/asi.20077 - BLONDEL, Vincent D. et al Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, v. 2008, p. 1-13, 2008.

- BROADUS, Robert N. Toward a definition of bibliometrics. Scientometrics, Amsterdam, v. 12, n. 5-6, p. 373-379, 1987. Disponível em: https://doi.org/10.1007/BF02016680 Acesso em: 16 out. 2019.

» https://doi.org/10.1007/BF02016680 - CLEMENTE, Augusto Junior; JULIANO, Maíra Cabral. A produção do conhecimento em cidadania no Brasil: uma análise a partir do Scielo (1992-2011). Tomo, São Cristóvão, n. 23, p. 173-216, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.21669/tomo.v0i23.2109 Acesso em: 16 out. 2019.

» https://doi.org/10.21669/tomo.v0i23.2109 - COSTA, Sérgio. As cores de Ercília: esfera pública, democracia, configurações pós-nacionais. Belo Horizonte: UFMG, 2002.

- CUNHA, Eleonora Schettini Martins. Efetividade deliberativa de Conselhos de Assistência Social Jundiaí: Paco Editorial, 2013.

- DÉGENNE, Alain; FORSÉ, Michel. Introducing social networks Philadelphia: Sage, 1999.

- ELSTUB, Stephen; ERCAN, Selen; MENDONÇA, Ricardo Fabrino. Editorial introduction: the fourth generation of deliberative democracy, Critical Policy Studies, v. 10, n. 2, p. 139-151, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1080/19460171.2016.1175956 Acesso em: 16 out. 2019.

» https://doi.org/10.1080/19460171.2016.1175956 - FARIA, Claudia Feres; SILVA, Viviane Petinelli; LINS, Isabella Lourenço. Conferências de políticas públicas: um sistema integrado de participação e deliberação? Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 7, p. 249-284, 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-33522012000100011 Acesso em: 16 out. 2019.

» http://dx.doi.org/10.1590/S0103-33522012000100011 - FREEMAN, Linton C.; ROEDER, Douglas J.; MULHOLLAND, Robert R. Centrality in social networks: II. Experimental results. Social networks, v. 2, n. 2, p. 119-141, 1979. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/0378-8733(79)90002-9 Acesso em: 16 out. 2019.

» http://dx.doi.org/10.1016/0378-8733(79)90002-9 - GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley. Comunicação e democracia: problemas e perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008.

- GUGLIANO, Alfredo Alejandro. O impacto das democracias participativas na produção acadêmica no Brasil: teses e dissertações (1988-2002). BIB: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, São Paulo, n. 59, p. 43-60, 2005. https://doi.org/10.17666/bib8401/2018

» https://doi.org/10.17666/bib8401/2018 - HABERMAS, Jürgen. The theory of communicative action. Boston: Beacon Press, 1987. (Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason, v. 2).

- KIM, Meen Chul; ZHU, Yongjun; CHEN, Chaomei. How are they different? A quantitative domain comparison of information visualization and data visualization (2000-2014). Scientometrics, Amsterdam, v. 107, n. 1, p. 123-165, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s11192-015-1830-0 Acesso em: 16 out. 2019.

» http://dx.doi.org/10.1007/s11192-015-1830-0 - LUBAMBO, Catia; COELHO, Denilson Bandeira; MELO, Marcus André (org.). Desenho institucional e participação política Petrópolis: Vozes, 2005.

- MAIA, Rousiley. Mídia e deliberação Rio de Janeiro: FGV, 2008.

- MENDONÇA, Ricardo Fabrino. Mitigating systemic dangers: the role of connectivity inducers in a deliberative system. Critical Policy Studies, [s. l.], v. 10, n. 2, p. 171-190, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1080/19460171.2016.1165127 Acesso em: 16 out. 2019.

» http://dx.doi.org/10.1080/19460171.2016.1165127 - MIGUEL, Luís Felipe. Deliberacionismo e os limites da crítica: uma resposta. Opinião Pública, Campinas, v. 20, n. 1, p. 118-131, 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762014000100006 Acesso em: 16 out. 2019.

» http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762014000100006 - NACKE, Otto. Informetría: un nuevo nombre para una nueva disciplina. Definición, estado de la ciencia y principios de desarrollo. Revista Española de Documentación Científica, [s. l.], v. 6, n. 3, p. 183-204, 1983.

- NALIMOV, Vassili V.; MUL'CHENKO, Zinaida Maksimovna. Measurement of science: study of the development of science as an information process. Washington: Foreign Technology Division, 1971.

- PIRES, Roberto Rocha C. (org.). Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: IPEA, 2011.

- PRITCHARD, Alan. Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, New York, v. 25, n. 4, p. 348-349, 1969.

- QIU, Junping et al Informetrics: theory, methods and applications. New York: Springer, 2017.

- SAMPAIO, Rafael Cardoso; BARROS, Samuel Anderson Rocha; MORAIS, Ricardo. Como avaliar a deliberação online? Um mapeamento de critérios relevantes. Opinião Pública, Campinas, v. 18, n. 2, p. 470-489, 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762012000200010 Acesso em: 16 out. 2019.

» http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762012000200010 - SCHERER-WARREN, Ilse; LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn (org.). Movimentos sociais e participação: abordagens e experiências no Brasil e na América Latina. Florianópolis: UFSC, 2011.

- SILVA, Edson Armando; PEREIRA, Marco Aurélio Monteiro. Balanço aos 20: a Revista de História Regional no campo historiográfico brasileiro. Revista de História Regional, Ponta Grossa, v. 21, n. 2, p. 307-337, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.5212/Rev.Hist.Reg.v.21i2.0001 Acesso em: 16 out. 2019.

» https://doi.org/10.5212/Rev.Hist.Reg.v.21i2.0001 - YANG, Siluo; YUAN, Qingli; YU, Yongaho. Are scientometrics, informetrics and bibliometrics different? [S. l.: s. n.], 2018. No prelo.

Datas de Publicação

-

Publicação nesta coleção

27 Jan 2020 -

Data do Fascículo

Sep-Dec 2019

Histórico

-

Recebido

07 Mar 2019 -

Aceito

30 Maio 2019 -

Publicado

15 Dez 2019

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados apurados na plataforma Scielo no ano de 2017.