Resumo

Objetivou-se analisar o perfil das teses e dissertações sobre travestilidade, transexualidade e saúde nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu do Brasil, por meio de um estudo fundamentado no referencial teórico-metodológico da análise bibliométrica. Os 65 trabalhos selecionados foram extraídos do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Constata-se que a maioria das produções são dissertações (82%) advindas dos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (27%) e de Instituições Federais de Educação Superior (65%), localizadas nas regiões Sul e Sudeste (70%). A abordagem qualitativa foi a mais utilizada (82%) e o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde foi o tema predominante (35%). O estudo revelou que as teses e dissertações brasileiras sobre a tríade travestilidade-transexualidade-saúde estão em ascensão nos últimos vinte anos, com diminuição no enfoque no adoecimento das travestis e de transexuais e aumento do foco nos aspectos sociais, organizacionais e políticos que interferem no acesso dessas pessoas aos serviços de saúde. Ainda assim, é preciso expandir as pesquisas sobre a temática para as demais regiões do país, impactando positivamente na produção científica e em um sistema de saúde mais equânime e universal.

gênero e saúde; travesti; transexual; bibliometria; educação de pós-graduação

Abstract

The aim of this study was to analyze the profile of theses and dissertations on transvestite, transsexuality and health in the stricto sensu Post-Graduate Programs in Brazil, through a study based on the theoretical-methodological framework of bibliometric analysis. The 65 selected works were extracted from the Theses and Dissertations Catalog of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations. It appears that most of the productions are dissertations (82%) coming from the Graduate Programs in Collective Health (27%) and from Federal Institutions of Higher Education (65%), located in the South and Southeast (70%). The qualitative approach was the most used (82%) and the transsexualizing process in the Unified Health System was the predominant theme (35%). The study revealed that Brazilian theses and dissertations on the transvestite-transsexuality-health triad have been on the rise in the last twenty years, with a decrease in the focus on the illness of transvestites and transsexuals and an increased focus on the social, organizational and political aspects that interfere in the access of these people to health services. Even so, it is necessary to expand research on the theme to other regions of the country, positively impacting scientific production and a more equitable and universal health system.

gender and health; transvestite; transsexual; bibliometry; post-graduate education

Resumen

Se tuvo como objetivo analizar el perfil de las tesis y disertaciones sobre travestilidad, transexualidad y salud en los Programas de Posgrado stricto sensu de Brasil, por medio de un estudio fundamentado en lo referencial teórico-metodológico del análisis bibliométrico. Los 65 trabajos seleccionados se extrajeron del Catálogo de Tesis y Disertaciones de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior y de la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones. Se constata que la mayoría de las producciones son disertaciones (82%) que tienen lugar en los Programas de Posgrado en salud Colectiva (27%) y en Instituciones Federales de Educación Superior (65%), localizadas en las regiones Sur y Sureste (70%). El abordaje cualitativo fue el más utilizado (82%) y el proceso transexualizador en el Sistema Único de Salud fue el tema predominante (35%). El estudio reveló que las tesis y disertaciones brasileñas sobre la tríada travestilidad-transexualidad-salud están en ascensión en los últimos veinte años, y se nota una disminución en el enfoque sobre las enfermedades de las travestis y de transexuales y el aumento del enfoque en los aspectos sociales, organizacionales y políticos que interfieren en el acceso de esas personas a los servicios de salud. Aún así, es necesario expandir las investigaciones sobre la temática para las demás regiones del país, impactando positivamente en la producción científica y en un sistema de salud más ecuánime y universal.

género y salud; travesti; transexual; bibliometría; educación de posgrado

Introdução

As travestis, de acordo com Jesus (2012)JESUS, Jaqueline G. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. 2. ed. Brasília: Fundação Biblioteca Nacional, 2012. e Oliveira et al. (2019)OLIVEIRA, Ester M. et al. “Corpo de homem com (tre)jeitos de mulher?”: imagem da travesti por enfermeiras. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 23, e170562, 2019. DOI: 10.1590/interface.170562.

https://doi.org/10.1590/interface.170562...

, não delimitam a identidade de gênero ao sexo biológico, mas possuem uma identidade particular e buscam uma feminilidade sem se tornar uma mulher. Elas são uma figura feminina que procuram construir uma imagem própria, como a de não se desfazer de algumas características masculinas e a de viver um constante fluir entre esses dois gêneros. Já as mulheres e os homens transexuais, com base em Bento (2012)BENTO, Berenice. O que é transexualidade? 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. e Butler (2015)BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015., também não delimitam a identidade de gênero ao sexo biológico designado ao nascer, respeitando tanto a autoidentificação como também os intercruzamentos entre as diferentes categorias de gênero e de sexualidade.

De fato, o que se pode constatar é que as travestis e as pessoas transexuais rompem com as definições do que é ser homem e do que é ser mulher impostas historicamente na nossa sociedade como padrões de gênero ‘normais’ e baseados apenas em características biológicas, principalmente nos órgãos genitais, mostrando-nos que a (auto)identidade de gênero é também uma construção social e cultural. Em decorrência disso, por extrapolarem a dicotomia homem/mulher cisgênero e o padrão heteronormativo, as travestis e as pessoas transexuais são estigmatizadas cotidianamente.

Entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e demais categorias de gênero e sexualidade (LGBTTI+), as travestis e as mulheres transexuais são as principais vítimas de violência, sobretudo de lesões corporais e de homicídios (Souza et al., 2015SOUZA, Martha H. T. et al. Violência e sofrimento social no itinerário de travestis de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p. 767-776, 2015. DOI: 10.1590/0102-311X00077514.; Silva et al., 2016). O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos países com maiores índices de crimes transfóbicos, detendo 40% dos assassinatos mundiais e estando muito à frente de alguns países da África, nos quais há pena de morte por ser LGBTTI+. Entre as regiões brasileiras, o Nordeste é classificado como a região mais violenta para esse segmento, concentrando 36% dos crimes transfóbicos no Brasil (Benevides e Nogueira, 2019BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. Dossiê: assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018. Brasília: Associação Nacional de Travestis e Transexuais, 2019.).

A experiência ou o medo de discriminação, exclusão e isolamento colocam as travestis e pessoas transexuais em piores condições de saúde e de vida. Essas pessoas apresentam, por exemplo, altos índices de sofrimento psíquico, incluindo a ideação e tentativa de suicídio (Heng et al., 2018), além dos problemas de saúde únicos, ocasionados principalmente pelas transformações corporais oriundas das tentativas de alinhamento do fenótipo à identidade de gênero.

Estudos revelam que as travestis e as pessoas transexuais, quando comparadas com a população geral, são as que mais apresentam transtornos mentais, maior consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, as que mais praticam sexo sem proteção, possuem menor expectativa de vida e enfrentam maiores dificuldades para ter acesso aos serviços de saúde (Reisner et al., 2016; Magalhães, 2018MAGALHÃES, Luiza G. Barreiras de acesso na atenção primária à saúde às travestis e transexuais na região central de São Paulo. 2018. 134f. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no SUS) - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.).

No Brasil, a compreensão do impacto da discriminação por gênero na vida dessas pessoas, inclusive no interior dos estabelecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), tem contribuído para que a identidade de gênero seja encarada como uma determinação social em saúde, sendo objeto de estudos e de políticas públicas (Brasil, 2015).

Na área da saúde, é relativamente recente a proposição de políticas nacionais direcionadas a esta população, tais como a Política Nacional de Saúde Integral LGBT (Brasil, 2011) e o Processo Transexualizador no SUS, criado em 2008 e ampliado em 2013 (Brasil, 2008BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 1.707, de 18 de agosto de 2008. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador, a ser implantado nas unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 ago. 2008. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html. Acesso em: 17 jan. 2020.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...

; 2013). Além da implementação de políticas de saúde, é preciso produzir conhecimento científico para vislumbrar novas ações que auxiliem no enfrentamento dos desafios ainda existentes.

Faz-se necessário também detectar as tendências do conhecimento sobre a tríade travestilidade-transexualidade-saúde, em especial na pós-graduação stricto sensu, que, nas últimas quatro décadas, tem sido responsável pelo crescimento da produção científica brasileira e a principal plataforma para subsidiar as políticas de Estado (Freitas e Souza, 2018FREITAS, Maria F. Q.; SOUZA, Jusamara. Pensar a formação e a pesquisa na pós-graduação stricto sensu. Educar em Revista, Curitiba, v. 34, n. 71, p. 9-18, set./out. 2018. DOI: 10.1590/0104-4060.62549.). Do mesmo modo, é importante mapear o que as teses e dissertações estão abordando sobre essa temática, pois geralmente não são abarcadas nas revisões de literatura, mas são os grandes trabalhos que originam os diversos artigos científicos contemplados em grande parte das revisões integrativas e sistemáticas.

Perante o exposto, este trabalho propõe-se a analisar o perfil das teses e dissertações sobre travestilidade, transexualidade e saúde nos Programas de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu do Brasil.

Metodologia

Trata-se de um estudo bibliométrico, o qual analisa a produção científica sobre determinado assunto por meio de dados quantitativos, com o intuito de apresentar um panorama ou apontar tendências do desenvolvimento científico de um determinado país, revista, autor, assunto, entre outras possibilidades (Bufrem e Prates, 2005BUFREM, Leilah S.; PRATES, Yara. O saber científico registrado e as práticas de mensuração da informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 34, n. 2, p. 9-25, maio/ago. 2005.; Rodríguez et al., 2009RODRÍGUEZ, Manuel D. et al. Bibliometría: conceptos y utilidades para el estudio médico y la formación professional. Revista Salud Uninorte, Barranquilla – Colômbia, v. 25, n. 2, p. 319-330, 2009.). A bibliometria permite gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão da informação e do conhecimento, orientando e organizando as informações conquistadas no meio acadêmico e científico (Leite et al., 2015).

Este estudo fundamentou-se no referencial teórico-metodológico da análise bibliométrica, proposto por Hayashi (2013)HAYASHI, Carlos R. M. Apontamentos sobre a coleta de dados em estudos bibliométricos e cientométricos. Filosofia e Educação, Campinas, v. 5, n. 2, p. 89-102, 2013. DOI: 10.20396/rfe.v5i2.8635396., obedecendo as seguintes etapas: escolha das fontes de dados; definição dos descritores e das variáveis que serão extraídas; organização do material coletado; análise e interpretação dos dados; e confecção de gráficos, quadros e tabelas. As unidades de análise foram teses e dissertações publicadas até 31 de dezembro 2019 em duas fontes: o Catálogo de Teses e Dissertações (CTD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), criado em 1987, e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), criada e mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) desde 2002.

Para coletar os dados, utilizou-se a seguinte estratégia no campo de busca disponível no sítio eletrônico das mencionadas fontes: [travesti OR transgênero OR transexual OR transexualidade] AND saúde. Tal estratégia levou em consideração as palavras-chave existentes nos Descritores em Ciências da Saúde (Decs) e foi construída após diferentes pareamentos e tentativas. A busca foi realizada por três pesquisadores da área da saúde (R.R.T.L., T.B.M.F. e P.H.A.).

Foram incluídas teses e dissertações sobre travestilidade ou transexualidade e saúde, resultantes de pesquisas empíricas com abordagem qualitativa, quantitativa ou de base documental. Nenhum filtro relativo ao período foi delimitado, já que também havia a perspectiva de caracterizar a evolução histórica dos estudos.

Os 159 arquivos identificados na busca passaram por processo de leitura do título, resumo e elementos de identificação, sendo selecionados, após a remoção dos duplicados, 65 documentos que atenderam aos critérios de inclusão. Nos estudos selecionados, foi feita a extração das seguintes variáveis: título do trabalho, tipo do trabalho (dissertação ou tese), curso (mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutorado), ano de publicação, área de concentração do PPG, Instituição de Educação Superior (IES) que o PPG se vincula, categoria administrativa da IES (pública federal, pública estadual ou privada), unidade federativa da IES, abordagem metodológica do estudo e tema abordado. A Figura 1 apresenta uma síntese do percurso metodológico entre a busca e a seleção dos estudos.

Os dados coletados foram organizados, codificados e tabulados com o auxílio do aplicativo de planilhas Google® e analisados por meio de estatística descritiva (análise de frequências). Visando eliminar algumas incongruências, buscas também foram realizadas no Google Acadêmico®, tendo por base o título de cada tese e dissertação encontrada ou no CTD ou na BDTD. Para identificar os principais temas presentes nas teses e dissertações, o procedimento analítico contemplou as fases de leitura do material e a categorização temática dos dados.

Após a organização dos dados, foi possível criar tabelas e gráficos para compreender a evolução temporal dos estudos e a sua distribuição geográfica, com a finalidade de facilitar a análise e interpretação. A análise dos achados foi realizada à luz da análise bibliométrica e da literatura científica que trata da temática investigada no presente estudo. Considerando que as teses e dissertações analisadas são de domínio público, bem como as recomendações das Resoluções n. 466/12 e n. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, não foi preciso submeter este estudo ao Comitê de Ética em Pesquisa para apreciação.

Resultados e discussão

Dos 65 trabalhos selecionados, 53 (82%) são dissertações e 12 (18%) são teses. A distribuição das teses e dissertações sobre travestilidade, transexualidade e saúde, segundo variáveis específicas, pode ser observada na Tabela 1.

Caracterização das teses e dissertações brasileiras sobre travestilidade, transexualidade e saúde, segundo tipo do estudo, curso, área de concentração, abordagem metodológica e IES. Brasil, 2020

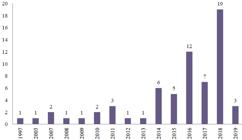

Entre as dissertações, 89% são provenientes de cursos de mestrado acadêmico. Ao longo de 15 anos (1997 a 2011), foram identificadas 11 produções (17% do total) registradas nas fontes investigadas sobre travestilidade, transexualidade e saúde. Após a publicação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, em 2011, foi observado, nos oito anos (2012 a 2019) seguintes, o registro de outras 54 produções (83% do total). Os anos que obtiveram a maior concentração de teses e dissertações publicadas foram 2018 e 2016 com, respectivamente, 19 (29%) e 12 (18%) estudos (Gráfico 1).

Evolução temporal das teses e dissertações brasileiras sobre travestilidade, transexualidade e saúde, entre 1997 e 2019. Brasil, 2020.

O estudo realizado por Prado e Sousa (2017)PRADO, Elizabeth A. J.; SOUSA, Maria F. Políticas públicas e a saúde da população LGBT: uma revisão integrativa. Tempus: Actas de Saúde Coletiva, Brasília, v. 11, n. 1, p. 69-80, 2017. DOI: 10.18569/tempus.v11i1.1895. destaca o aumento de produções sobre a saúde da população LGBTTI+ na literatura científica após a publicação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Esse crescimento foi influenciado pelo contexto político e pelos avanços que essa política de saúde representa para os direitos sociais, humanos e sexuais da referida população. Considerando os resultados aqui encontrados, observa-se no Brasil o crescimento no número de teses e dissertações sobre travestilidade, transexualidade e saúde após 2013, ano de ampliação do Processo Transexualizador no SUS.

Segundo Rocon et al. (2018), os procedimentos transgenitalizadores estão autorizados no Brasil desde 1997, a título experimental, por meio da resolução n. 1.482, do Conselho Federal de Medicina (CFM). Tais procedimentos, entretanto, só foram incorporados ao SUS onze anos depois, em 2008, com a publicação da portaria n. 1.707, que criava o Processo Transexualizador e reconhecia as transformações corporais como necessidades de saúde, representando um grande avanço para a promoção da saúde de travestis e transexuais.

A portaria n. 1.707 regulou a realização de procedimentos ‘masculino para feminino’, tais como a retirada do pomo de Adão, alongamento das cordas vocais e a vaginoplastia. Em 2013, com a ampliação do Processo Transexualizador, publicado na portaria n. 2.803, os procedimentos ‘feminino para masculino’, tais como mastectomia, histerectomia e neofaloplastia, foram incorporados ao sistema de saúde brasileiro.

Tal ampliação pode ter contribuído para dar maior visibilidade às questões de saúde de travestis e de pessoas transexuais, inclusive no meio científico e acadêmico, pois até 2008, ano em que o processo transexualizador foi instituído no SUS, não havia qualquer política de saúde específica para esse segmento (Rocon et al., 2020). Entretanto, cabe destacar que o acesso ao processo transexualizador não é a única demanda de saúde para a população travesti e transexual, sobretudo porque no Brasil só existem dez estabelecimentos de saúde habilitados para a oferta desses procedimentos e distribuídos geograficamente de forma desigual, sendo seis (maioria) na Região Sudeste e nenhum na Região Norte (Rocon et al., 2019).

A construção da Política Nacional de Saúde Integral LGBT e do Processo Transexualizador no SUS não é somente de ordem técnica e governamental, mas principalmente de origem popular e de lutas dos movimentos sociais LGBTTI+. Registros revelam que o movimento LGBTTI+ está presente de forma atuante no Brasil desde a década de 1970, em plena ditadura militar, numa onda de lutas pela redemocratização do país, aglomerando-se à pauta de interesses do movimento negro e do movimento feminista para mitigar a discriminação por questões de gênero, sexualidade e raça/cor (Macrae, 2018MACRAE, Edward. A construção da igualdade: política e identidade homossexual no Brasil da “abertura”. Salvador: EDUFBA, 2018.).

No âmbito da saúde, a atuação do movimento LGBTTI+ também é um marco forte no movimento da Reforma Sanitária Brasileira e no combate à epidemia da aids, na década de 1980, visando demonstrar que as questões sexuais e de gênero também são questões sociais e políticas, devendo ser reconhecidas como critérios norteadores para o planejamento das políticas públicas de saúde.

Percebe-se que ao longo do primeiro mandato (2003-2006) e segundo mandato (2007-2010) do governo do Presidente Lula, outras conquistas foram alcançadas para a população LGBTTI+ a partir da atuação de movimentos sociais, desdobrando o direito à saúde em ações. Entre essas conquistas, destacam-se: instituição do Programa Brasil sem Homofobia e criação do Comitê Técnico de Saúde da População LGBT no Ministério da Saúde em 2004; realização do I Seminário Nacional de Saúde da População LGBT em 2007; instituição do Processo Transexualizador no SUS em 2008; normatização do uso do nome social de travestis e transexuais no âmbito do SUS em 2009 etc. (Sena e Souto, 2017SENA, Ana G. N.; SOUTO, Kátia M. B. Avanços e desafios na implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Tempus: Actas de Saúde Coletiva, Brasília, v.11, n.1, p.9-28, jan. mar. 2017. DOI: 10.18569/tempus.v11i1.1923.).

Como apresentado no início deste artigo, é importante enfatizar a necessidade da implementação de novos programas e ações de saúde que tratem assuntos específicos das travestis e das pessoas transexuais, principalmente das vulnerabilidades que permeiam as vidas desses corpos. Isso porque, apesar de haver um intercruzamento entre as questões de gênero e de sexualidade, elas demandam ações diferentes. A definição de uma política de saúde única para toda a população LGBTTI+ pode velar as necessidades específicas e identitárias de travestis e transexuais. Outrossim, destaca-se a importância da interface entre as políticas de saúde e a produção científica, pois elas se complementam e são fundamentais para que permaneçam atendendo progressivamente aos interesses da população em questão.

As teses e dissertações foram desenvolvidas em PPG stricto sensu de diferentes áreas, porém a maior porcentagem provém dos PPGs em Saúde Coletiva (27%), PPGs em Psicologia (22%) e PPGs em Antropologia Social (9%). Do total, 58 estudos, 89% do total, foram desenvolvidos em IESs públicas. Ademais, 42 estudos (65%) derivam de IESs federais, estando os demais divididos entre IESs estaduais (25%) e IESs da rede privada (10%). Vale ainda observar que 45 estudos (70%) são oriundos de IESs localizadas no eixo Sul-Sudeste do Brasil (Gráfico 2).

Distribuição da concentração de teses e dissertações brasileiras sobre travestilidade, transexualidade e saúde por regiões. Brasil, 2020.

A Saúde Coletiva é um campo de formação interdisciplinar e de atuação multiprofissional permeado por diferentes saberes. A busca por conhecimentos da Saúde Coletiva, seja no âmbito da graduação, seja no da pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu), proporciona uma formação em saúde mais crítica e uma postura profissional convergente com os princípios e diretrizes do SUS. Entretanto, na formação em Saúde Coletiva, nota-se uma predominância de conteúdos das áreas da Epidemiologia e da Política, Planejamento e Gestão frente aos conteúdos das Ciências Sociais e Humanas, favorecendo a continuação de um modelo de ensino pautado numa visão clínica, na desvalorização de dimensões humanas e na compreensão incompleta das questões sociais (Minayo, 2012MINAYO, Maria C. S. Herança e promessas do ensino das Ciências Sociais na área da saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 12, p. 2.367-2.372, 2012. DOI: 10.1590/S0102-311X2012001400015.).

Para auxiliar a compreensão das determinações sociais da saúde, fundamentos teóricos e metodológicos da Antropologia e da Sociologia estão sendo incluídos nos processos de ensino-aprendizagem de determinados PPGs em Saúde Coletiva (Ferreira e Brandão, 2019FERREIRA, Jaqueline; BRANDÃO, Elaine R. Desafios da formação antropológica de profissionais de saúde: uma experiência de ensino na pós-graduação em Saúde Coletiva. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 23, e170686, 2019. DOI: 10.1590/interface.170686.). Ainda, segundo Ferreira e Brandão (2019)FERREIRA, Jaqueline; BRANDÃO, Elaine R. Desafios da formação antropológica de profissionais de saúde: uma experiência de ensino na pós-graduação em Saúde Coletiva. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 23, e170686, 2019. DOI: 10.1590/interface.170686., estudos com métodos e técnicas da pesquisa social, com destaque para os estudos etnográficos, possibilitam enxergar tanto a totalidade do contexto local como global e atrelá-los aos fatores estruturais (cultura, corpo, saúde, doença, educação, renda, alimentação etc.) que influenciam o modo de viver.

Assim, questões pouco ou não vistas anteriormente nos PPGs em Saúde Coletiva, como a ligação entre a travestilidade ou transexualidade e a saúde, passam a ser mais exploradas e ganham novos olhares. Entretanto, essas novas abordagens ainda são incipientes e ocorrem de forma desigual, em especial porque os PPGs em Saúde Coletiva, em sua maioria, estão concentrados em IESs públicas das regiões Sul e Sudeste do Brasil e priorizam o desenvolvimento de estudos epidemiológicos com ênfase na estatística descritiva (L’Abbate, 2018L’ABBATE, Solange. A trajetória da saúde coletiva no Brasil: análise das suas dimensões políticas e educativas em articulação com a Análise Institucional. Mnemosine, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 236-262, 2018.).

Na formação em nível de graduação, a concentração regional de IES é um nó crítico para a gestão da educação e do trabalho em saúde, acarretando a composição de ilhas da força de trabalho, principalmente nas áreas mais urbanas, e na desassistência integral e universal às necessidades de saúde da população em áreas mais remotas e periféricas (Pierantoni et al., 2019PIERANTONI, Celia R. et al. Graduação em saúde: oferta e estratégias para o fortalecimento da regionalização do Sistema Único de Saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 35, e00066018, 2019. Suplemento 2. DOI: 10.1590/0102-311x00066018.). No âmbito da pós-graduação, a concentração de IES em áreas específicas acarreta em índices discrepantes da produção científica e do seu possível impacto social e, desse modo, não contribui para o fortalecimento da gestão pública baseada em evidências nem para a implementação de políticas públicas.

A região Sudeste, por exemplo, concentra o maior número de IESs públicas que recebem maior apoio institucional para a execução de pesquisas e para a formação de pesquisadores (Barros et al., 2019). Tal situação pode acarretar uma sobreposição do desenvolvimento científico e tecnológico de algumas regiões do país em detrimento de outras, como a retração das regiões Norte e Centro-Oeste para o desenvolvimento de estudos que tratem da temática investigada na presente análise bibliométrica.

Ainda acerca das teses e dissertações sobre travestilidade, transexualidade e saúde, a abordagem qualitativa foi a mais utilizada (82%). De acordo com Pope e Mays (2009)POPE, Catherine; MAYS, Nicholas. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed, 2009., estudos com esse tipo de abordagem preocupam-se com o nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, trabalham com um universo de significados que não podem ser reduzidos em variáveis, buscando descrever, de maneira minuciosa, experiências, processos, situações e fenômenos. Considerando que a construção da identidade de gênero é influenciada por fatores individuais, sociais e culturais, talvez essa seja a justificativa para o predomínio de estudos qualitativos, visando a uma maior compreensão dos fatores subjacentes das travestis e das pessoas transexuais nas suas vivências pela busca do corpo ideal e por cuidados em saúde.

Entre as teses e dissertações analisadas no presente estudo, oito categorias temáticas apresentaram destaque: processo transexualizador no SUS (35%); acesso de travestis e transexuais aos serviços de saúde (28%); percepção de profissionais de saúde sobre travestilidade e transexualidade (9%); despatologização das identidades trans (9%); saúde mental de travestis e transexuais (6%); condições de saúde de travestis e transexuais (6%); infecção e adoecimento de travestis e transexuais por Hiv/aids (5%); e saúde reprodutiva de travestis e transexuais (2%) (Quadro 1).

Sistematização das teses e dissertações brasileiras sobre travestilidade, transexualidade e saúde, segundo categorização temática dos assuntos. Brasil, 2020.

A análise bibliométrica revela mudanças nas pesquisas sobre travestilidade, transexualidade e saúde no Brasil no decorrer das duas últimas décadas. Após a publicação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT e da portaria que estabelece a ampliação do Processo Transexualizador no SUS, houve um aumento desses estudos nos PPGs stricto sensu do país. Ademais, os estudos diminuíram o foco no adoecimento das travestis e das pessoas transexuais principalmente em relação às infecções sexualmente transmissíveis e aumentaram o enfoque nos aspectos sociais, organizacionais e políticos que interferem no acesso dessas pessoas aos serviços de saúde.

Diferentemente do mundo acadêmico, as citadas normativas não vêm influenciando mudanças no cotidiano dos serviços de saúde, impedindo a integralidade do acesso de travestis e transexuais (Rocon et al., 2020). A complexidade torna-se ainda maior em momentos de crise política e de ameaças à democracia como os que têm sido vivenciado no Brasil, onde ideologias conservadoras e religiões fundamentalistas têm ganhado espaço e adeptos, resultando em ataques às minorias.

Estudos revelam que o desrespeito ao nome social e a patologização das identidades trans são consideradas as maiores barreiras para o cuidado humanizado, acolhedor e integral às travestis e pessoas transexuais nos variados serviços e níveis de atenção à saúde (Mello et al., 2011; Sousa, 2019SOUSA, Junior A. Universo das travestis, transexuais e transgêneros em estabelecimentos de saúde: construindo pontes entre discriminações e fatores associados. 2019. 133f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2019.). Considerando as dificuldades de acesso aos estabelecimentos públicos de saúde, somadas às limitações socioeconômicas para arcar com os custos do cuidado em saúde no sistema privado, as travestis e transexuais procuram a assistência em último caso e, em muitas ocasiões, por atendimentos clandestinos para tratamentos, principalmente para transformações corporais (uso de hormônios, aplicações de silicone e automutilações genitais), acarretando aumento da vulnerabilidade e da morbimortalidade nesse grupo (Rocon et al., 2017).

O modo como as travestis e as pessoas transexuais são vistas no âmbito do SUS incide diretamente na qualidade da atenção à saúde para elas. É necessário discutir amplamente as consequências do padrão heteronormativo e do gênero binário masculino/feminino para as referidas pessoas, pois a discriminação por identidade de gênero incide na determinação social da saúde ao desencadear adoecimento e morte prematura decorrente do preconceito e do estigma social imposto às travestis e às mulheres e homens trans.

Como limitação do estudo, apontamos o fato de que teses e dissertações anteriores à existência do CTD e da BDTD, por não estarem registradas no referido portal, não foram incluídas neste estudo bibliométrico. Além disso, há a possibilidade de outras teses e dissertações não terem utilizado descritores válidos para a linguagem única na indexação, não sendo extraídas pela estratégia de busca aqui adotada. Porém, essas limitações não retiram o potencial da presente investigação, demonstrando que os estudos sobre travestilidade, transexualidade e saúde, apesar de ainda não estarem consolidados, estão em ascensão.

Considerações finais

A produção científica também é um ato político, devendo estar a serviço da população e de políticas públicas para que as pessoas estejam cada vez mais perceptíveis e respeitosas às múltiplas questões de gênero e de sexualidade que permeiam a sociedade (Colling, 2016COLLING, Leandro. Dissidências sexuais e de gênero. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2016.). O estudo evidenciou uma tendência maior de teses e dissertações sobre o processo transexualizador no SUS ao longo dos últimos vinte anos, quando buscamos por produções cadastradas no CTD e na BDTD que versavam sobre travestilidade, transexualidade e saúde. Além disso, as produções são oriundas majoritariamente dos PPGs stricto sensu da área da Saúde Coletiva pertencentes às IESs públicas federais das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Apesar de haver um aumento na produção científica, ele ainda ocorre a passos lentos e novas investigações precisam ser realizadas. É relevante expandir a realização de pesquisas que identifiquem as necessidades de saúde das travestis e de pessoas transexuais, principalmente em regiões mais vulneráveis, contribuindo com a produção científica e com a implementação de ações que diminuam as desigualdades sociais, garantindo a existência de um SUS universal e equânime diante de um cenário de avanço de atos conservadores.

O contexto político é um macro determinante social, influenciando inclusive o avanço científico e tecnológico e os estilos individuais de vida. Sendo assim, é preciso manter-se firme e lutar contra retrocessos, buscando espaço para os movimentos sociais e alternativas para o desenvolvimento científico em prol de uma sociedade menos excludente.

Referências

- BARROS, Sandra G. et al. Análise da produção científica sobre avaliação de políticas de saúde bucal no Brasil. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 43, n. 120, p. 207-222, jan./mar. 2019. DOI: 10.1590/0103-1104201912016.

- BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. Dossiê: assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018. Brasília: Associação Nacional de Travestis e Transexuais, 2019.

- BENTO, Berenice. O que é transexualidade? 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 1.707, de 18 de agosto de 2008. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador, a ser implantado nas unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 ago. 2008. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html Acesso em: 17 jan. 2020.

» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html - BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n. 2.803, de 19 de novembro de 2013. Redefine e amplia o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html Acesso em: 17 jan. 2020.

» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Transexualidade e travestilidade na saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n.º 2.836, de 1 de dezembro de 2011. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html Acesso em: 2 out. 2019.

» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html - BUFREM, Leilah S.; PRATES, Yara. O saber científico registrado e as práticas de mensuração da informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 34, n. 2, p. 9-25, maio/ago. 2005.

- BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

- COLLING, Leandro. Dissidências sexuais e de gênero. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2016.

- FERREIRA, Jaqueline; BRANDÃO, Elaine R. Desafios da formação antropológica de profissionais de saúde: uma experiência de ensino na pós-graduação em Saúde Coletiva. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 23, e170686, 2019. DOI: 10.1590/interface.170686.

- FREITAS, Maria F. Q.; SOUZA, Jusamara. Pensar a formação e a pesquisa na pós-graduação stricto sensu. Educar em Revista, Curitiba, v. 34, n. 71, p. 9-18, set./out. 2018. DOI: 10.1590/0104-4060.62549.

- HAYASHI, Carlos R. M. Apontamentos sobre a coleta de dados em estudos bibliométricos e cientométricos. Filosofia e Educação, Campinas, v. 5, n. 2, p. 89-102, 2013. DOI: 10.20396/rfe.v5i2.8635396.

- HENG, Audrey et al. Transgender peoples’ experiences and perspectives about general healthcare: a systematic review. International Journal of Transgenderism, v. 19, n. 4, p. 359-378, 2018. DOI: 10.1080/15532739.2018.1502711.

- JESUS, Jaqueline G. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. 2. ed. Brasília: Fundação Biblioteca Nacional, 2012.

- L’ABBATE, Solange. A trajetória da saúde coletiva no Brasil: análise das suas dimensões políticas e educativas em articulação com a Análise Institucional. Mnemosine, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 236-262, 2018.

- LEITE, Bruno D. F. et al. Análise bibliométrica de trabalhos de conclusão de um curso de odontologia no Nordeste brasileiro. Revista da ABENO, Porto Alegre, v. 15, n. 3, p. 16-25, 2015. DOI: 10.30979/rev.abeno.v15i3.172.

- MACRAE, Edward. A construção da igualdade: política e identidade homossexual no Brasil da “abertura”. Salvador: EDUFBA, 2018.

- MAGALHÃES, Luiza G. Barreiras de acesso na atenção primária à saúde às travestis e transexuais na região central de São Paulo. 2018. 134f. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no SUS) - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

- MELLO, Luiz et al. Políticas de saúde para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil: em busca da universalidade, integralidade e equidade. Sexualidad, Salud y Sociedad, Rio de Janeiro, v. 9, p. 7-28, 2011. DOI: 10.1590/S1984-64872011000400002.

- MINAYO, Maria C. S. Herança e promessas do ensino das Ciências Sociais na área da saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 12, p. 2.367-2.372, 2012. DOI: 10.1590/S0102-311X2012001400015.

- OLIVEIRA, Ester M. et al. “Corpo de homem com (tre)jeitos de mulher?”: imagem da travesti por enfermeiras. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 23, e170562, 2019. DOI: 10.1590/interface.170562.

» https://doi.org/10.1590/interface.170562 - PIERANTONI, Celia R. et al. Graduação em saúde: oferta e estratégias para o fortalecimento da regionalização do Sistema Único de Saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 35, e00066018, 2019. Suplemento 2. DOI: 10.1590/0102-311x00066018.

- POPE, Catherine; MAYS, Nicholas. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed, 2009.

- PRADO, Elizabeth A. J.; SOUSA, Maria F. Políticas públicas e a saúde da população LGBT: uma revisão integrativa. Tempus: Actas de Saúde Coletiva, Brasília, v. 11, n. 1, p. 69-80, 2017. DOI: 10.18569/tempus.v11i1.1895.

- REISNER, Sari L. et al. Global health burden and needs of transgender populations: a review. The Lancet, London, v. 338, n.10.042, p. 412-436, 2016. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00684-X.

- ROCON, Pablo C. et al. (Trans)formações corporais: reflexões sobre saúde e beleza. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 521-532, 2017. DOI: 10.1590/s0104-12902017171907.

- ROCON, Pablo C. et al. Acesso à saúde pela população trans no Brasil: nas entrelinhas da revisão integrativa. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, 0023469, 2020. DOI: 10.1590/1981-7746-sol00234.

- ROCON, Pablo C. et al. Desafios enfrentados por pessoas trans para acessar o processo transexualizador do Sistema Único de Saúde. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 23, n. 5, e180633, 2019. DOI: 10.1590/interface.180633.

- ROCON, Pablo C. et al. O que esperam pessoas trans do Sistema Único de Saúde? Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 22, n. 64, p. 43-53, 2018. DOI: 10.1590/1807-57622016.0712.

- RODRÍGUEZ, Manuel D. et al. Bibliometría: conceptos y utilidades para el estudio médico y la formación professional. Revista Salud Uninorte, Barranquilla – Colômbia, v. 25, n. 2, p. 319-330, 2009.

- SENA, Ana G. N.; SOUTO, Kátia M. B. Avanços e desafios na implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Tempus: Actas de Saúde Coletiva, Brasília, v.11, n.1, p.9-28, jan. mar. 2017. DOI: 10.18569/tempus.v11i1.1923.

- SILVA, Glauber W. S. et al. Situações de violência contra travestis e transexuais em um município do nordeste brasileiro. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 37, n. 2, e56407, 2016. DOI: 10.1590/1983-1447.2016.02.56407.

- SOUSA, Junior A. Universo das travestis, transexuais e transgêneros em estabelecimentos de saúde: construindo pontes entre discriminações e fatores associados. 2019. 133f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2019.

- SOUZA, Martha H. T. et al. Violência e sofrimento social no itinerário de travestis de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p. 767-776, 2015. DOI: 10.1590/0102-311X00077514.

-

Financiamento Apoiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Datas de Publicação

-

Publicação nesta coleção

31 Ago 2020 -

Data do Fascículo

2020

Histórico

-

Recebido

13 Mar 2020 -

Aceito

23 Jul 2020

Fonte: Os autores.

Fonte: Os autores.

Fonte: Os autores.

Fonte: Os autores.

Fonte: Os autores.

Fonte: Os autores.